“Ninguna gran mente ha existido nunca sin un toque de locura” (Aristóteles)

“La locura es relativa. Depende de quién tiene a quién encerrado en qué jaula (Madeleine Roux, escritora estadounidense)

Adriana Núñez, periodista Visión CR

Apenas hace unos pocos días comenzó el 2025, un año en el que se celebra el 46 aniversario de la aprobación -por parte de la Organización de Naciones Unidas- de la Convención que elimina todas las formas de discriminación en contra de las mujeres.

Pese a ello y a que en nuestro mundo moderno, las luchas libradas por las féminas para combatir la violencia sicológica, verbal, física y económica que han sufrido, surgieron a fines del siglo XVIII tras la aparición de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olympe de Gouges (1791), y la publicación del documento “Vindicación de los derechos de la mujer” de Mary Wollstonecraft (1792), aún en nuestros días, millones siguen soportando los más crueles ataques a su dignidad, no sólo provenientes de ciertos sectores masculinos que continúan siendo machistas, sino también de muchas de sus congéneres para quienes la sororidad es solo una palabra.

Y uno de esos ataques en particular, utilizado con frecuencia, es el de estigmatizarlas llamándolas “locas” si difieren de las reglas tácitas y convencionalismos, en gustos, conducta sexual, opiniones o actos. Peor aún si presentan algún síntoma de trastorno nervioso o emocional, aunque su condición sea tratable.

Lamentablemente, el calificativo sigue en boga. Así lo he comprobado en innumerables ocasiones, incluyendo la decepcionante conversación entre dos jóvenes mujeres, estudiantes universitarias, a la que -por cercanía en la fila del banco- tuvieron acceso mis oídos muy recientemente.

Ese término “loca” se aplicaba en siglos anteriores de forma contundente a mujeres que quizás agobiadas por la pobreza, la sumisión obligada, los múltiples partos, problemas emocionales o simplemente por el escaso desarrollo social e intelectual que les era permitido, padecían períodos de alteración nerviosa, frustración, depresión y otras dolencias más o menos incapacitantes. El remedio inmediato era internarlas en un asilo, donde las sometían a innumerables torturas, vejaciones físicas, choques eléctricos y un sinfín de “tratamientos” dolorosos y enajenantes.

Desprovistas de su dignidad, convertidas en despojos humanos, poco podían anhelar más que morirse cuanto antes. Posiblemente ese mismo deseo experimentan en la actualidad otras tantas víctimas de atropellos e injusticias, a las que vemos apagarse en comercios, oficinas, autobuses, aulas e incluso, a lo interno de sus hogares, víctimas de tratos discriminatorios, abusivos y crueles.

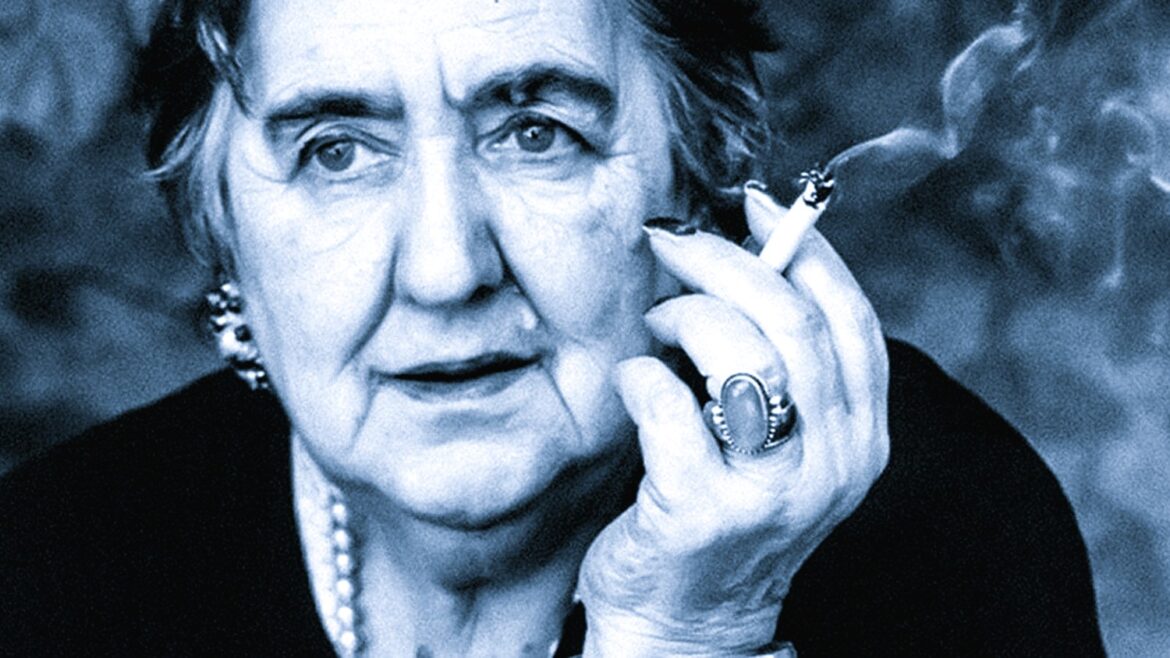

Por eso en esta ocasión, quiero narrar -a grandes rasgos- la historia de la gran poetisa y escritora italiana Alda Merini, quien como Camille Claudel, la brillante escultora francesa de la que escribí varios meses atrás, pasó gran parte de su vida internada en un manicomio. Claudel falleció sin poder escapar. Merini logró salir y transformó su “locura” en libertad, literatura y poesía de primer nivel.

La hazaña de vencer el agobio

Tal y como lo describió el articulista Guillermo Betancourt Díaz en una publicación de hace un año, aparecida en la revista digital Alas Tensas, “tras 20 años de encierro, 37 electrochoques, parir atada y la separación de sus hijas”, la poeta italiana aseguró durante una entrevista, que haber salido viva de esa dramática situación “fue su Premio Nobel”.

Incomprendida en su círculo familiar inmediato, Alda Merini, quien murió a la edad de 78 años tras padecer de un tumor óseo y fumar excesivamente durante casi toda su vida, publicó sus primeros trabajos a la edad de 15 años, gracias al apoyo del poeta Giacinto Spagnoletti (1920-2003) figura destacada en el medio literario del siglo XX, quien supo apreciar su incipiente talento artístico. Años más tarde, el afamado escritor también la incluyó en su obra “Antología de la Poesía Italiana, 1909-1949”.

Apasionada del piano, tendía 16 años cuando en su inquieta mente aparecieron las “primeras sombras” como ella las llamaba. Y allí se produjo también el primer internamiento que, en esa ocasión, duró un mes. Al salir, gracias a la intervención de un conocido, recibió atención psicológica con los psicoanalistas Fornari y Cesare Musatti.

En 1953, muy joven aún, contrajo matrimonio en su natal Milán, con Ettore Carniti, dueño de unas panaderías. Ese mismo año apareció su primer volumen de poemas titulado La presenza di Orfeo. Y en 1955, publicó Nozze Romane (Bodas romanas) y Paura di Dio (Miedo de Dios). al tiempo que dio a luz a su primera hija, Emanuela.

Poco más de un lustro después, vio la luz su poemario Tu sei Pietro (Tú eres Pedro) publicado en 1961 y dedicado al médico que atendió su primer parto. No obstante, esa fue también la época en que de nuevo se le internó en el Hospital Psiquiátrico Paolo Pini, alternando la reclusión con periodos en los que volvía al hogar y durante los cuales nacieron otros tres hijos, entre ellos su predilecta, Bárbara. Dos de los partos se produjeron en el asilo, estando atada y amordazada.

Alda quedó viuda en 1981 y dos años después, se casó con el poeta Michele Pierri, con quien se trasladó a la localidad italiana de Tarento donde residieron durante 3 años. Pero en esta nueva unión sus padecimientos, el dolor por la separación de sus hijas, la incomprensión y la soledad también se hicieron presentes complicando la nueva relación.

Apoyo que fructifica

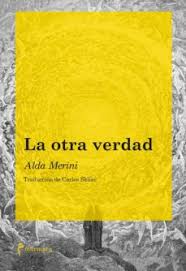

No obstante -pese a estar lastimada y frágil- en 1986 encontró la fuerza para volver a Milán y a partir de ese momento, con el respaldo de la doctora Marcella Rizzo, reanudó sus lazos con antiguas amistades e inició una época de gran estabilidad psicológica y productividad literaria, etapa que fructificó en la publicación de su primer libro en prosa titulado: L’altra verità (La otra verdad).

Según lo afirma Betancourt, esa es “una obra con fuertes tintes líricos, que incluye poesías y cartas, pero sobre todo, es un testimonio muy crudo de las circunstancias en las cuales se hallaban las mujeres sometidas a los inhumanos métodos de control y de tortura, comunes en los manicomios italianos, antes de que se aprobara la llamada “Ley Basaglia”, que los abolió en 1978 y a la cual Merini apoyó activamente.”

En esos años 80 y 90 vendrán también Fogli Bianchi (Hojas blancas,1987), Testamento (1988), Delirio amoroso (1989), El tormento de las figuras, publicado en 1990, Las palabras de Alda Merini (1991) y La ciénaga de Manganelli (1993) entre otras obras.

Precisamente en 1993, obtuvo el Premio Librex-Guggenheim «Eugenio Montale» en la categoría de poesía, galardón que la consagró entre los grandes literatos contemporáneos italianos.

Durante sus últimos años, ya en el siglo 21, la producción literaria de Merini adquirió un carácter religioso, casi místico, apoyada por Arnoldo Mosca Mondadori, quien editó los versos de la poeta en la editorial Frassinelli, Surgieron allí obras tales como L’anima innamorata (El alma enamorada, 2000) Corpo d’amore (Cuerpo de amor, 2004), Poema della croce (Poema de la cruz, 2005) y Francesco, canto di una creatura (2007).

Delicada de salud y en precaria situación económica, dos años antes de su muerte acaecida en 2009, Alda Merini fue nombrada doctora honoris causa por la Universidad de Mesina.

Ahora que veis a Dios

Si tú callas

más allá del mar

si tú conoces

el ala del Ángel

si tú dejas la madre tierra

que te ha devastado tanto

ahora puedes decir

que está la tierra del pobre

la tierra del poeta

toda ensangrentada por la soledad

y ahora que ves a Dios

reconoces en ti mismo

la flor de su lengua.