Federico Paredes, analista agroambiental, RVCR.

No tenemos ninguna duda de que la vida moderna nos ha empujado a formas de conducirnos, de alimentarnos, de aprender y de relacionarnos con nuestros prójimos de manera diferente de las que teníamos hace medio siglo o más.

Ya quedó muy atrás aquel tiempo en que era posible comer las frutas y verduras que se producían en el patio trasero de nuestras casas, o bien, las que íbamos a adquirir en la verdulería y en la carnicería del barrio. Eran más naturales y frescos, más saludables y sin productos químicos residuales.

La industria alimentaria ha ido progresando de forma vertiginosa, elaborando cada vez más, productos que tienen un periodo de vida más largo y donde su perentoriedad está definida por la fecha de caducidad.

Las leyendas de los empaques, por ley anuncian el “Consumir antes de:” o “Mejor antes de:” fechas que nos alertan de la caducidad del producto que tenemos en ese envase o paquete.

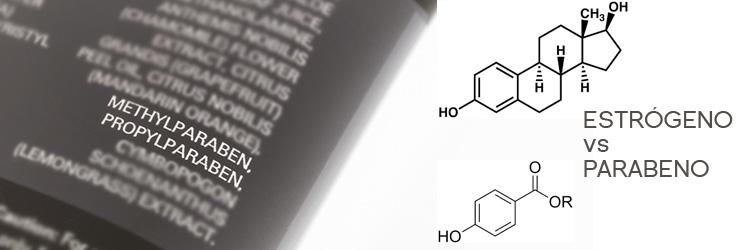

Lo primero que tenemos que manifestar es que los parabenos constituyen sustancias conservantes primariamente, en los productos cosméticos y de higiene personal. Por lo tanto, serían similares a las sustancias conservantes, artificiales o naturales, que se usan en la industria alimentaria para preservar los alimentos ante la acción de los microorganismos impidiendo que estos se echen a perder más rápidamente y duren más tiempo.

Sin embargo, no todos los parabenos son sustancias sintéticas; algunos son componentes orgánicos que se pueden encontrar, por ejemplo, en los arándanos, y se metabolizan una vez que son ingeridos. La realidad es que hasta un 90% de los parabenos más usados en la actualidad para esta función, han sido sintetizados de forma artificial.

Leer las etiquetas de los productos que consumimos es un acto que debemos introducir en nuestra rutina cada vez que vamos a un supermercado o a una tienda de alimentos. Hay que aprender a leer las etiquetas y reconocer los acrónimos mediante los cuales se identifican los distintos productos, como los parabenos o el aceite de palma africana (Elaeis guineensis); esto nos convertirá en consumidores responsables.

En este sentido, es necesario saber que los parabenos son identificados dentro de la Unión Europea con el uso de los siguientes códigos: E214, E215, E216, E217, E218 y E219, y que son reconocidos también con los siguientes nombres: Metilparabeno, Propilparabeno, Benzilparabeno, Ethylparabeno, Butilparabeno, Sodio, Benzoato de sodio y Amonio, entre los más destacados.

Una gran preocupación entre nutricionistas y médicos con estos productos es su posible acción cancerígena, de ahí las “advertencias comerciales” de la industria alimentaria de que “este producto no contiene parabenos”. Es curioso que se hagan estas advertencias, pero de previo no se indique el potencial cancerígeno de los cosméticos o de los alimentos fabricados que se disponen para consumo popular.

En el caso de los cosméticos, diseñados para ser cremas de aplicación en la piel, la posibilidad de que los parabenos se transmitan a los tejidos internos puede representar un gran riesgo cancerígeno; ahora bien, imaginemos por un momento si este consumo se hace vía alimentos preparados, en una base constante.

La publicación Science Direct (Vol. 954, 1/12/24)manifiesta que se han hecho estudios muy reveladores sobre la posible interacción entre los parabenos y la carcinogénesis e inclusive los relacionan con efectos perversos en la actividad endocrina, la infertilidad, la obesidad e hipersensibilidad, acompañados con efectos psicológicos y ecológicos.

Está claro que la industria desea que su cosmético o alimento no se malogre, por ello hace uso de los preservantes como el benzoato de sodio que le da una gran longevidad a los atunes en lata o a productos similares. No podemos negar que eso es una gran ventaja cuando se trata de llevar alimentos a un largo paseo en el campo, o de almacenarlos convenientemente dada la imposibilidad de adquirirlos en el sitio donde estaremos o donde vivimos.

En el menor de los casos, estos conservantes producirán algunos tipos de alergias orechazos en el metabolismo del consumidor. Por ejemplo, el glutamato monosódico que no es un preservante en sí, sino un saborizante o un resaltador de sabor, es un factor de irritación para las personas con el síndrome de colon irritable (SCI), pero igual el cuidado que debemos de tener con estas sustancias químicas en los alimentos, principalmente, debe ser cotidiano.

De nosotros depende de cómo nos auto- eduquemos en estos temas, especialmente si tomamos en cuenta que la industria cosmética o alimentaria, no se toman el tiempo en realizar una educación abierta para sus consumidores y clientes. Esto es un relevante tema de salud pública que tenemos que abordar con especial interés.