Jacques Sagot, Revista Visión CR.

Brunhilda de Portilla es un ser de luz. Un alma diáfana, pura, íntimamente ligada al universo del niño. Poeta y músico por los cuatro costados. Originalmente pensé en entrevistarla. Pronto me di cuenta de lo absurdo de mi proyecto. Uno no entrevista a un arcoíris, a la luna llena o a la aurora boreal. Ella es una fuerza de la naturaleza.

Está para ser contemplada, escuchada, en actitud de maravillado silencio. Por eso, preferí cederle enteramente la palabra. Tiene 96 años de edad, y goza de magnífica salud. Es educadora, poeta, compositora, actriz: una ciudadana múltiple. Y un alma bella como pocas. Actualmente vive en una hermosa finca en La Garita de Alajuela, rodeada de árboles y arroyos. Le regalo la palabra.

“No ceso de darle gracias al Creador por el don que me hizo de la música y la poesía. Yo no toco ningún instrumento. Tenía toda la música del mundo en mi cabecita de niña. A lo sumo llegué a tocar una organeta que me permitía darle forma a mis melodías. Yo fui una niña muy bendecida. Cantaba todo el día. En el campo y en la casa, mientras hacía mis labores, cantaba sin cesar. En una aparatillo del tiempo del fusil de chispa grababa mis melodías y luego las escribía. Mi papá –que fue un hombre maravilloso– me puso el nombre Brunhilda porque era la heroína de una obra de Alarcón que estaba leyendo cuando vine al mundo. También porque sentía admiración profunda por el universo mitológico de Wagner. Papá solo me decía “mi reina”. Yo fui la quinta de nueve hermanos (la Opus 5, para hablar en términos musicales). Cuando iba a nacer el sexto hijo, alguien me dijo “Ya te van a quitar el trono de reina”. Y él me tranquilizó: “A mi reina nadie la destrona”. Mi padre se llamaba José Ignacio Rodríguez Caracas. Era un hombre muy elegante, que trataba a la gente con inmensa cortesía. Mi madre era bella, trabajadora, amorosa. Ambos tocaban mandolina y guitarra, y cantaban muy lindo”.

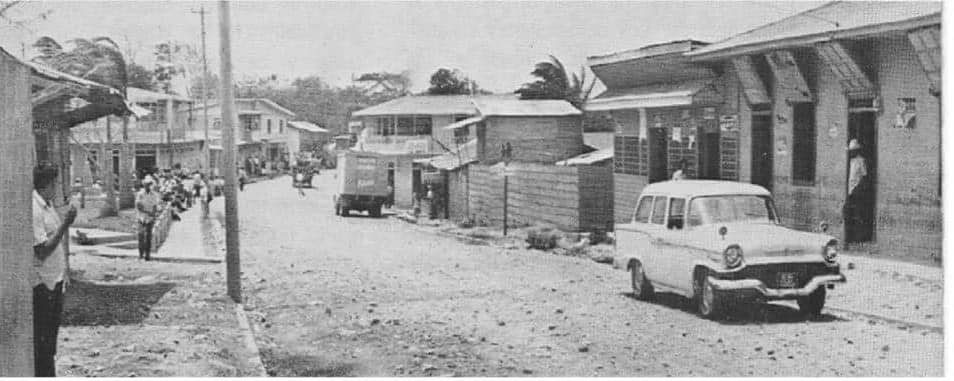

“Yo nací en La Cruz de Guanacaste, cantón de Liberia, el 2 de junio de 1929. Era un pueblo bellísimo, con casas de adobe, con su franja azul al pie de las paredes, para disimular las cuitas de las gallinas, y sus ventanas tan anchas que uno se podía sentar en ellas. Eran pocas casas, separadas por pastizales fragantes e imponentes árboles. La noche era clara y azul: yo sentía que podía tocar las estrellas desde la ventana. No había alumbrado eléctrico, solo candelas o lamparitas de canfín. Tengo en mi piel la sensación de la brisa fresca y la llovizna sutilísima de la noche. Con aquella luna y aquellas estrellas casi no hacía falta luz artificial. Durábamos ocho días en carreta (con toldo para protegernos de la lluvia) para ir de La Cruz hasta Liberia. Dormíamos en la carreta”.

“La Navidad la celebrábamos con pesebres en cuya elaboración participaba toda la familia, y que adornábamos con figuritas de papel, farolitos, flores de itabo, y cohombro, una fruta roja que exhalaba un perfume exquisito, y aromatizaba toda la casa. Hacíamos una cenita austera pero sabrosa, y los niños teníamos que irnos a acostar temprano, porque de lo contrario no vendría el niño Dios esa noche. A festejar la Navidad concurrían a casa los vecinos, compadres, parientes, amigos… las casas tenían siempre las puertas abiertas: no las cerrábamos ni siquiera de noche. No había necesidad de hacerlo. Todo el mundo era hospitalario y acogedor, y no se usaban rejas, candados o alambres de púas. Era otra Costa Rica”.

“En mi casa había una victrola, y ahí papá oía arias de ópera, a Caruso, pero también a Libertad Lamarque, Pedro Vargas y Sara Montiel… todos los grandes cantantes de la época. Oíamos mucha música colombiana: pasillos, pasodobles, valsecitos, boleros, baladas románticas: esa fue mi escuela de música. Recuerdo que papá le compuso a mi mamá un vals romántico: era un hombre muy sensible, que amaba la lectura. Desgraciadamente se me murió a los 55 años, después de haber sido alcalde de Las Juntas de Abangares. Durante la revolución del 48 tuvo, por órdenes superiores, que detener a algunos de sus mejores amigos. Eso lo desmoralizó, lo mortificó, lo avergonzó tanto, que se me murió de tristeza”.

“En aquella época las familias se juntaban mucho: intercambiaban alimentos, medicinas, regalos, y le repito, Jacques: la puerta en casa nunca se cerraba. Me siento privilegiada de haber vivido mi infancia en un país donde tal cosa era posible. Papá tenía una oficinita: cuando los campesinos venían a venderle sus fincas para pagar deudas, él se negaba a comprárselas, y los dejaba conservar sus terrenitos. Después, la gente agradecida le traía saquitos de maíz o de arroz. Se respetaba inmensamente al párroco, a los maestros y al doctor del pueblo”.

“Yo no solo fui compositora y poeta: me desempeñé durante muchos años como maestra, en la escuela de San Antonio de Desamparados, en la Pilar Jiménez (que en esa época era el más prestigioso centro de educación primaria), y en la escuela de Sabanilla de Montes de Oca. Viví un tiempo en Liberia: era, realmente, la ciudad blanca. Los caminos estaban lastrados con piedrecitas de cal que la luna hacía resplandecer mágicamente. También viví en Filadelfia (donde me cortejó un muchacho regordete y rosadito que siempre me daba regalos, pero al que nunca correspondí), en Las Juntas de Abangares, y luego en San José, allá por el Paseo de los Estudiantes, a ocho cuadras de la Universidad de Costa Rica (la de esa época), donde estudié para ser docente.

Me levantaba tempranísimo: a las seis de la mañana daba clases en la escuela de San Antonio de Desamparados, al mediodía iba a almorzar a casa, ayudaba a mi mamá con los quehaceres domésticos, en la tarde iba a la Universidad, y en la noche preparaba las lecciones del día siguiente. Enseñé todas las asignaturas, desde educación física, hasta economía doméstica, bordado, matemáticas, trabajos manuales, química, botánica, geografía… todo lo que usted pueda imaginarse. Me daba una inmensa felicidad trabajar con niños. Compuse los himnos de varias escuelas: algunos de ellos aún se tocan”.

“En el año 1951 integré, como actriz fundadora, el Teatro Universitario, que creó ese año don Alfredo Sancho Colombari. Él venía llegando de México, lleno de grandes ideas. Participé en cuatro obras: los entremeses de Cervantes El retablo de las maravillas y La cueva de Salamanca; Prohibido suicidarse en primavera de Alejandro Casona, y Espectros de Ibsen, todas dirigidas por don Alfredo. Esta última pieza fue un proyecto muy ambicioso que nos valió excelentes críticas. Nos asesoraron dos eminentísimos actores españoles de la compañía Lope de Vega, que dirigía José Tamayo, y que había causado un verdadero furor nacional cuando en 1951 se presentó en el Teatro Nacional con varias obras clásicas y modernas. En la historia del teatro costarricense hay un antes y un después de la llegada de esa legendaria compañía”.

«Compuse muchas canciones didácticas. Cuando tuvimos que estudiar las esdrújulas, me inventé una tonada que decía: “Pánfilo, un escuálido músico sinfónico, esquelético, pálido y afónico, fue rápido al médico otorrinolaringólogo”. ¡Y funcionaban muy bien como instrumento pedagógico! Mandé mis primeros villancicos a un concurso en Italia, auspiciado por una organización llamada “Mujeres en la música”. He compuesto más de 50 villancicos. Todos evocan la felicidad de mis navidades infantiles. Algunos de ellos, como Noche azul y Mi niño campesino, se hicieron muy conocidos. Una cosa es segura: yo no le tendría tanto afecto a esta forma musical, si no fuera por aquellas bellísimas noches guanacastecas de mi temprana infancia, y el cariño de mis padres, que nos colmaban de regalos y atenciones. También he compuesto y sigo componiendo canciones de cuna: llevo 25 obritas de este tipo. Yo amo a los niños. Tal vez porque a mis 96 años de edad sigo sintiéndome como una niña. Soy autora además de unas 40 canciones románticas. Pienso y pienso, y me digo, ¡bendito Dios, que me permite ver en cada hoja que brilla en un árbol una reluciente esmeralda! Viví rodeada de árboles, que son la mejor compañía que un ser humano puede tener. Soy una amante apasionada de la naturaleza”.

“En Costa Rica toda la gente cantaba y silbaba –una tradición que se ha perdido–. Silbaban los agricultores, silbaban las mujeres que iban a lavar al río, silbaban los niños y los viejitos. Es muy bello, silbar: un instrumento natural que Dios nos ha dado. A propósito de la naturaleza, cuando estudié para maestra en la Escuela Normal de Heredia, yo tenía que recorrer cuatro horas a caballo, desde Las Juntas de Abangares hasta Manzanillo. Ahí pasaba la noche. Al día siguiente atravesaba el golfo de Nicoya en lancha: ese tramo duraba dos horas. Dormía en Puntarenas. Luego tomaba el tren hasta San José –otras cuatro horas–, llegaba a la capital, y ahí cogía el bus de Heredia, que duraba una hora para alcanzar su destino. Recuerde, Jacques, que en esa época las calles eran para caballos, eran trillos polvorientos: cuando llovía se formaba un barro espeso y pegajoso, y a veces los buses y las bestias se quedaban pegados: ¡era toda una aventura! A fin de cuentas, me tomaba tres días enteros ir de Las Juntas de Abangares hasta Heredia, en carreta, caballo, lancha, tren y bus: todos los medios de transporte disponibles en esa época. Yo era muy feliz. Los muchachos me cortejaban mucho: en Puntarenas se ponían a hacer acrobacias sobre la playa para que las chiquillas como yo los admiráramos. Por ahí de vez en cuando nos echábamos una miradita, y de ahí no pasábamos. Era una Costa Rica muy casta, muy pura, llena de gente buena y generosa. Yo aprovechaba la travesía del golfo para abandonarme a la ensoñación del mar: ahí surgieron muchos de mis poemas y melodías. Me duele el hecho de que unas de nuestras orquestas haya grabado un disco con mis villancicos, y todo el crédito se lo dieron al arreglista y a la institución… imagínese usted: como si las canciones se hubieran compuesto solas”.

“He sido una mujer muy feliz. Tuve un esposo maravilloso –don Roberto Portilla Ibarra– con quien me casé en 1953, y que me acompañó hasta el 2009, cuando partió de este mundo. Seguiré componiendo villancicos: cada Navidad me depara nuevas ideas musicales y poéticas. Es un género que adoro, y que para mí encapsula lo mejor del hermoso mes de diciembre: ¿qué sería una Navidad sin villancicos? Y esa ha sido mi vida, Jacques: bendición tras bendición, música, poesía, naturaleza, gente bondadosa… Claro que toda vida tiene su lado oscuro, pero en la mía yo prefiero evocar la inmensa luz de luna y estrellas que la ha bañado, y que tanta música y poesía me ha inspirado”.

Doña Brunhilda se prepara ahora para iniciar sus segundos noventa y seis años de vida: apenas va por la mitad de su recorrido. El mundo necesita desesperadamente gente como ella. Costa Rica sería otro país, si tuviese a diez Brunhildas de Portilla. Fue una bendición, un bálsamo para el alma, un momento de epifanía, haber podido charlar con ella. Me siento orgullosísimo de poder decirme su colega y amigo.

ME PARECE UNA GRAN HISTORIA DE UNA VIDA EN COSTA RICA QUE YO TAMBIEN HE VIVIDO PUES NACI Y CRECI EN EL CAMPO CON UNA INFANCIDA MARAVILLOSA Y QUE YA NO EXISTE.

UNA GRAN MUJER CON ESPIRITU POSITIVO.