Jacques Sagot, Revista Visión CR.

“De no haber sido compositor, ¿qué le hubiera gustado ser?” –le preguntó una periodista inglesa a Debussy, en 1916–. “Marinero” –respondió sin vacilar el maestro–. Y en un comentario más bien antipático, dijo una vez: “el mar debería estar reservado para las sirenas, las ondinas y las náyades: a los cuerpos deformes, obesos y adiposos debería estarles prohibido bañarse en él” (él tampoco era precisamente Adonis). Y cuando era niño, se escapó de polizón en un barco mercante y tuvo que ser devuelto a su pueblo, y recibir tremendo escarmiento paterno.

El agua fue objeto de fascinación para Debussy y Ravel: del primero podemos evocar: Reflejos sobre el agua, Sirenas, Jardines bajo la lluvia y, por supuesto, El mar. Del segundo, Una barca sobre el océano y Juegos de agua. Monet, pintando en su jardín – estudio de Giverny, también cedió al encanto de las iridiscencias del líquido elemento, fondo pictórico invariable de sus Nymphéas.

El amor de Debussy alcanzaba casi el nivel de un culto privado, de una forma de panteísmo, y para ser más específicos, de animismo, esto es, el pensamiento mágico según el cual los objetos de la naturaleza (plantas, piedras, ríos, viento) estarían animados por un alma latente y, representarían, por así decirlo, formas de inteligencia y de sensibilidad equiparables a las humanas.

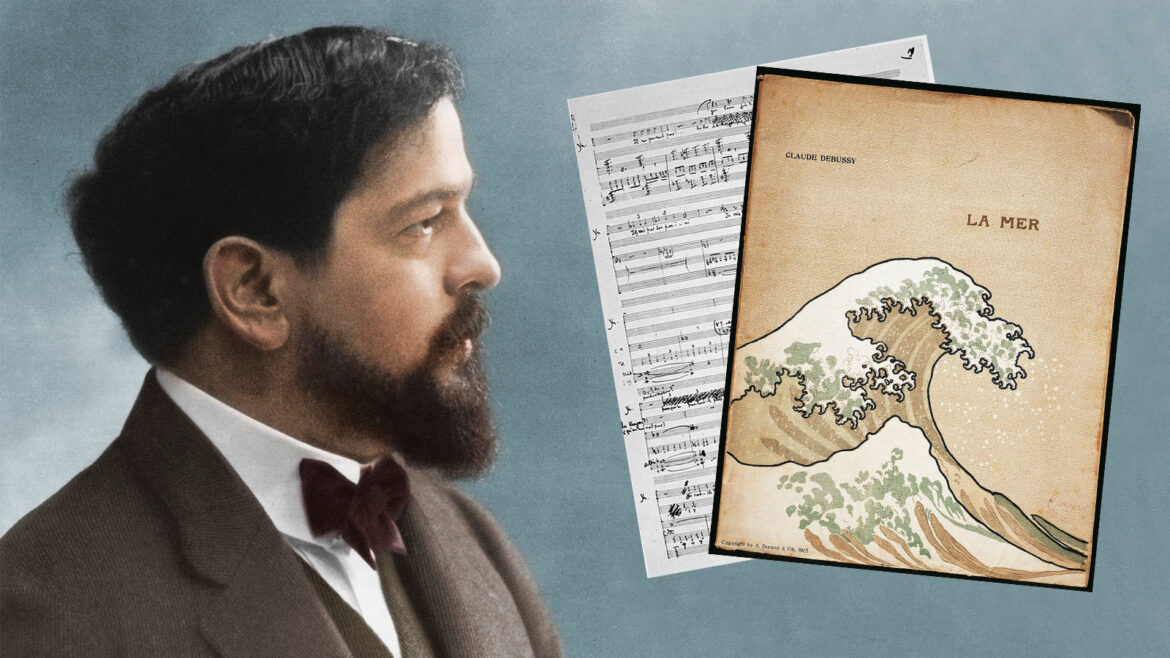

El mar: tres bocetos sinfónicos es la obra con la que el nombre de Debussy se asocia inmediatamente en el criterio de la mayoría de los melómanos. Contrariamente a lo que podría pensarse, “Claudio de Francia” –como le gustaba llamarse– no compuso El mar cómodamente instalado en un chalet con vista al océano. La obra fue escrita en Bourgogne, entre 1902 y 1905, inmediatamente después de su ópera Peleas y Melisande. El estreno tuvo lugar el 15 de octubre de 1905, en París, como parte de la temporada de los famosos Conciertos Lamoureux, dirigidos por Camille Chevillard. Dirección poco inspirada, según se dice, que acarreó una recepción fría, cuando no hostil, por parte de un público que venía apenas de digerir la compleja propuesta estética de Peleas y Melisande. Una segunda audición, el 19 de enero de 1908, impuso por fin la obra, a pesar del hecho de que Debussy era muy mal director. Desde entonces, la pieza devino un pilar del repertorio sinfónico universal.

Se ha dicho con frecuencia, –y quien esto escribe comparte la apreciación– que El mar es, en esencia, una sinfonía: la única que debemos al autor. Debussy consideraba a la sinfonía como un género agotado, y sin embargo cuando se analiza de cerca esta obra, se advierte que su primer número –con su lenta introducción y su nítida forma sonata– hace las veces de movimiento lento. El segundo es un típico scherzo, con su sección central (trío) bien demarcada. El tercero es un agitado rondó, con su estribillo (tema principal, también llamado refrán) y sus episodios (temas secundarios que sólo aparecen una vez en la partitura, alternando con el estribillo). ¡Así que quién lo iba a decir: El mar no es otra cosa que una sinfonía disfrazada! Con él prueba Debussy que la sinfonía –contra su propio diagnóstico– estaba lejos de agotarse (pensemos en lo que vendría: las portentosas sinfonías de Sibelius, Prokofiev, Schostakovitch, Khachaturian, Copland, por mencionar solo a algunos cultores de la forma en cuestión durante el siglo XX).

La primera parte: “Del alba al mediodía en el mar”, es descriptivo sin ser groseramente obvio: las cuerdas evocan el amable balanceo de la marea. El final, una majestuosa apoteosis de los metales, saluda al sol, resplandeciente en el zenit.

La segunda: “Juegos de olas”, propone “una pulverización de las sonoridades, que tornan el tiempo musical casi indiscernible” (Jean Barraqué). Puntillismo, discontinuidad del discurso musical, fragmentación: todo parece mero capricho… pero cuidado: la forma del scherzo subtiende, como ya lo señalamos, la página de principio a fin.

La tercera: “Diálogo del viento y el mar”, es sombría, violenta, a su manera, romántica (piénsese, por ejemplo, en los anubarrados cuadros de Turner). Como en el final de una sinfonía, la forma rondó salta a la vista, con sus tres refranes y dos episodios, esto es: ABACA, el todo encuadrado por ominosa introducción, y una coda que cierra la obra dentro de un clima de tempestad. Magistralmente, Debussy asocia el viento al refrán, y el mar a los dos episodios.

Por lo demás, el hecho de que la pieza solo tenga tres movimientos no debe sorprendernos: las sinfonías “Fausto” y “Dante”, de Liszt; la Sinfonía en Re menor, de Franck; la Sinfonía en Si bemol, de Chausson; y varias de las sinfonías de Bruckner y Sibelius comparten este rasgo, y no son por ello menos sinfónicas.

Si el espíritu del impresionismo tuviese que ser encapsulado en tres obras pertenecientes, respectivamente, a la música, la pintura y la poesía, estas serían, en la opinión de quien esto escribe, El mar, de Debussy; la serie de las Nymphéas, de Monet; y el extenso poema Preludio a la siesta de un fauno, de Mallarmé. Con ellas queda inaugurado el siglo XX, va tomando forma la poesía surrealista, el abstraccionismo pictórico, y la música atonal. Fueron obras de avanzada, grandes puntos de ruptura.

Es harto significativo que todo ello haya ocurrido en Francia, un país de revoluciones, de insurgencias, de vanguardias, de “motines a bordo”: es así como queda retratada su alma de Jano bifronte, viendo hacia el pasado y hacia el futuro… pero más lo segundo que lo primero. Dulce, bella, noble Francia, país de mis ancestros, laberintos de la sangre que me cantan con voz de sirena, y me tientan a ir en busca de esa quimera llamada “origen”, tanto más bella por cuanto quizás nunca existió.