Jacques Sagot, Revista Visión CR.

¡Ah! ¿Qué hacer con mi amigo Franz Liszt? Mi amado compositor, el mejor pianista de todos los tiempos, director de orquesta, arreglista, organista, transcriptor (elaboró versiones para piano de las nueve sinfonías de Beethoven, entre muchas piezas), y otras excelencias que nos tomaría demasiado espacio enumerar.

Mencionaré tan solo dos actividades que deben haberle consumido enormes cantidades de tiempo y de vida: vendimiador de mujeres y raptor de princesas profesional, y abad investido con las órdenes menores desde los cincuenta y seis años de edad (vestía el hábito religioso con coquetería, eligiendo hebillas plateadas para que armonizaran con su espléndida melena argéntea). Por lo demás, fue un ejemplar homo religiosum, que hasta el final de su vida incumplió con uno de los votos que se le imponían: la abstinencia amorosa, ¡y quienes lo queremos lo ovacionamos por este pequeño gesto de insubordinación!

Liszt se pasó la vida viajando por toda Europa, llevando hasta los últimos confines su evangelio de belleza. Hablaba el alemán, el francés y el italiano: en su adultez aprendió el húngaro (su infancia y juventud transcurrieron en Alemania y Francia). Sí: era un eterno peregrino, como diría la poeta Laura Gómez, “un peregrino de sí mismo”.

De hecho escribió una colección de piezas para piano descriptivas que se llaman Años de peregrinaje. Quizás era de los que creían que la vida siempre sería mejor en otro lado. Pero Jean Cocteau nos ha advertido sobre el error de esta percepción: “No por cambiar de castillo vas a cambiar de fantasmas”. Y en las Cartas a Luicilius de Séneca, el filósofo nos cuenta lo que Sócrates le respondió a un joven que había recorrido al mundo y seguía tan desencantado como siempre. “No me extraña: has cometido el error de viajar contigo mismo”.

En una de estas andanzas, Liszt tuvo que pernoctar en un albergue de montaña. Viajaba con la bellísima Lola Montes, fogosa bailarina española, reconocida como el Vesubio de los affaires amorosos tectónicos. En el registro de la posada, y para estupor del hostelero, Liszt consignó las siguientes respuestas.

Nombre: Ferenc Liszt.

Profesión: desatador de tempestades.

Nacionalidad: magiar de la cuna a la tumba.

Credo religioso: franciscano y gitano.

Lugar de procedencia: las dudas.

Destino final: la Verdad.

Díganme: ¿no es esto hermoso? Usó la versión magiar y no alemana de su nombre: “Ferenc” en lugar de “Franz”. La cita “de la cuna a la tumba” hace alusión a uno de sus poemas sinfónicos, que lleva justamente este título (una de sus piezas más bizarras y vanguardistas). Y luego, amigos, ¿no es cierto que todos venimos de las dudas y vamos hacia la Verdad? Lo de “franciscano y gitano” sugiere que, aunque profundamente religioso (lo era de manera auténtica, y ello desde su adolescencia), no le diría “no” a alguna pequeña travesura gitana, al ludus vital, al espíritu de juego. Por lo que a “desatador de tempestades” atañe, es cierto que Liszt desencadenó tempestades sociales, románticas, eróticas y musicales por doquier anduvo.

Fíjense ustedes que esa noche, en ese albergue desconocido a la vera del camino, él y su compañera desmantelaron la habitación que les fue asignada. No me pregunten qué fue lo que hicieron o con cuánta intensidad lo hicieron, pero a la mañana siguiente había cortinas desgarradas, sillas rotas, cama quebrada, adornos dispersos por el suelo, libros desperdigados (los que Liszt siempre llevaba con él: la Biblia, el Paraíso Perdido de Milton, el Fausto de Goethe, la Divina Comedia de Dante, y las poesías místicas de Lamartine), sábanas, cobijas en tremolina, almohadas desgarradas y vacías de su relleno de plumas… Era el paisaje de devastación propio a una sesión amatoria piroclástica y magmática, o a un pleito de cantina entre dos rivales equipotenciales.

Liszt bajó con su compañera, ambos ya repuestos y acicalados después de la erupción volcánica, y le explicó al hostelero que la habitación “había sufrido algunos daños, pero que él estaba listo para pagarlos ya mismo”. El hostelero, que sabía quién era él, sonrió socarronamente. Liszt, preocupado, habló al oído del buen hombre: “amigo, por favor, que nadie sepa esto: ¡arruinaría mi biografía!” A lo que el hostelero respondió: “no se preocupe: su biografía no va a ser arruinada, sea lo que sea que usted haga”.

Ese era Liszt. Siendo el más grande pianista que jamás viviera, no cobraba un céntimo por sus lecciones: consideraba que aquello era mercadear un don divino, que le había sido concedido a él gratuitamente. Tan solo pedía de los alumnos que le concedieran un pequeño homenaje ritual: besarle la mano al terminar la lección. Hoy hay cantantes de basura pop que cobran un millón de dólares por una prestación con sonido amplificado y toda suerte de trucos y embelecos. ¡Jamás terminaron de salir los mercachifles del Templo, aún con los cuarenta latigazos de Jesucristo! Es el único momento del Evangelio en el que monta en cólera, y actúa con violencia e iracundia, ¡y yo lo comprendo, lo aplaudo y lo celebro!

En Weimar (¡la ciudad de Bach, Goethe y Schiller!), donde dirigió la orquesta local y estuvo al frente de sus prestigiosos festivales, estrenó muchas obras de colegas que lo detestaban y hablaban mal de él en otras ciudades. Un amigo lo interpeló en cierta ocasión: “Pero Franz, ¿cómo vas a estrenarle la pieza a esa serpiente? ¡En París no hace otra cosa que hablar inmundicias tuyas y publicar libelos en tu contra!” A lo cual Liszt, altivo pero sereno, respondió: “Todo eso carece de importancia: si su obra tiene mérito estético, yo se la estreno y divulgo: eso es lo único que cuenta para mí”. ¿Dónde están los seres humanos de ese jaez, hoy en día? ¿Se habrán extinguido con Liszt, al morir este en Bayreuth, templo de su yerno Wagner, en 1886, a los setenta y cuatro años de edad? “Quiero ser enterrado ahí donde la muerte me sorprenda” -había dicho en cierta oportunidad-.

En 1883, pocas semanas antes de la muerte súbita de Wagner en Venecia, compuso una enigmática, lenta, torva, casi atonal pieza para piano llamada La góndola fúnebre. ¿Una sincronicidad jungiana? Nunca lo sabremos. La pieza es perturbadora, y un tanto mórbida. Recordemos que Wagner era su yerno: Cósima Liszt se había casado con Hans von Bülow, notable pianista y director de orquesta. Pero lo abandonó para seguir a Wagner, quien a no dudarlo representaba una aventura del espíritu mucho más fascinante. Y fue así cómo Liszt, apenas dos años mayor que Wagner, terminó teniendo al autor de El Ocaso de los Dioses como yerno. Un libro entero podría escribirse sobre las mil formas en que Liszt apoyó, defendió y contribuyó a divulgar el evangelio wagneriano.

Liszt era el “músico completo”: pianista virtuoso, director de orquesta, organista, arreglista, improvisador, parafraseador, transcriptor (escribió reducciones para el piano de muchísimas y complejas obras orquestales de Beethoven, Wagner y Berlioz), organizador de festivales musicales, maestro, fundador de toda una estirpe de pianistas cuya huella llega hasta bien entrado el siglo XX.

Visionario, innovador, profeta: en su Sinfonía Fausto, de 1857, utiliza, como tema principal, la primera serie dodecafónica de la historia de la música, anticipándose con ello a Schönberg por la bicoca de 66 años; y en su Bagatela sin tonalidad, de 1885,se anticipa a Scriabin, y a toda la música atonal del siglo XX. Crea la forma musical conocida como poema sinfónico: obras orquestales descriptivas, programáticas, en un solo movimiento, en las que “ilustra” y recrea sonoramente toda suerte de elementos extramusicales: batallas célebres, poemas, frisos en urnas griegas, leyendas, personajes mitológicos, cuadros canónicos, hitos históricos, inquietudes filosóficas y religiosas. Fue, junto a Berlioz y Wagner, el padre de la llamada “música del porvenir”. Un heraldo de una sensibilidad musical originalísima, novel, inusitada. Sus últimas, enigmáticas, crípticas piezas pianísticas van más allá del impresionismo y el expresionismo: son vislumbres de comarcas musicales remotísimas en el tiempo y el espacio.

Sus recitales eran siempre muy concurridos. Tenían un formato particular: en la primera parte tocaba obras canónicas del repertorio universal: Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, o sus contemporáneos Chopin y Schumann. Después del intermedio, el programa era “abierto”. Liszt se sentaba al piano, y dejaba que la gente le pidiera los temas que quería oír (casi siempre arias de óperas a la sazón de moda). Liszt tocaba los temas en cuestión, y luego desarrollaba lo que él llamaba “paráfrasis”, es decir, extensas rapsodias, variaciones e improvisaciones en torno a la melodía solicitada.

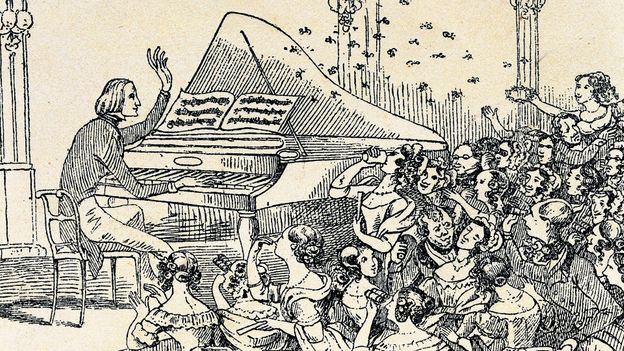

Por supuesto, estas paráfrasis solían contener momentos de acrobacia, prestidigitación, en suma, euforizantes despliegues de técnica y panache. Era como si tuviera cuatro manos y veinte dedos. El público quedaba transido, y sobre el escenario caían los corpiños, fustanes y abanicos de las bellas… Todo ello más de cien años antes de Elvis Presley. Ejemplos ilustres de paráfrasis son la del cuarteto de Rigoletto, el dúo final de Aida, la última aria de Don Giovanni de Mozart, y diversas óperas de Bellini, Rossini y, por supuesto, Wagner. Liszt era un genio insondable de la improvisación: bajo sus dedos de zahorí y de hechicero iban brotando las más fascinantes variaciones y divagaciones en torno a los temas operáticos (¡y los conocía todos: de otra manera no hubiera sido capaz de complacer las peticiones de su público!).

Liszt Promovió las carreras y las obras de Paganini, Bellini, Meyerbeer, Chopin, Schumann, Berlioz, Wagner, Verdi, y cual fervoroso apóstol, divulgó la buena nueva de Schubert, Beethoven, Mozart y Bach, entre muchos otros grandes predecesores. Es el artista más generoso, más magnánimo de la historia. ¿Un lunar? Sí, quizás: digamos que era hipersensible a la belleza femenina. Un homme à femmes. ¿Cómo no habría de serlo? Es una debilidad que comprendo, que aplaudo, que celebro. Tenía todo para seducirlas: apostura que yo calificaría de imposible, inteligencia, genio, mundo, prestigio, sensibilidad, cultura, pasión… Tonto habría sido de no haber vivido a esas muchas mujeres que hacia él gravitaron. ¡Ego te absolvo, Franz!

Gozaba del poder erotizante de las modernas estrellas rock. Sus recitales provocaban desmayos, llanto y alaridos entre su público femenino. Era un dandi, y un hombre apuesto y garrido hasta la inverosimilitud. “El Rey Sol del Piano” -lo llamaban-. Aún después de los cincuenta y seis años de edad, cuando tomó las órdenes menores y se convirtió en el venerable “abad Liszt”, siguió vendimiando mujeres hermosas por doquier pasó. Y nunca dejó de ser un dandi: escogía sus sotanas, cuellos, escapularios, crucifijos y rosarios con evidente coquetería.Su melena era tan mayestática y señorial, que mientras dormía, su criado le cortaba pedacitos de pelo para luego venderlos a precio de oro entre sus devotas seguidoras. Aún durante sus últimos años, mientras recorría Europa como el gitano que siempre fue, se hacía acompañar por una bellísima muchacha alemana que sin duda dulcificó considerablemente los rigores de su vejez. Lina Ramann era su nombre.En cierta ocasión le confesó: “Llevo siempre una profunda tristeza en el corazón, que de vez en cuando debe estallar en sonidos”. Lina, bendigo tus manos, que proporcionaron al maestro alivio, confortación, placer y solaz cuando ya era un hombre septuagenario.

Con ocasión de sus recitales, acostumbraba poner sobre el escenario dos pianos colocados en sentido opuesto. Tocaba la primer parte en uno, y después del intermedio se pasaba al otro. Preguntado en cierta ocasión por el motivo de esta pequeña extravagancia, respondió: “Es que no quiero privar al mundo de ninguno de mis dos estupendos perfiles”. Y reía, reía, reía como un chiquillo malicioso. No era arrogante y no era en modo alguno un vanidoso patológico: todo aquello lo hacía para divertirse, para sembrar curiosidad en el público, para burlarse del mundo.

En julio de 1886 Liszt se dirige en tren a Bayreuth, para asistir a los grandes festivales operáticos (casi ceremonias religiosas) de su amado Wagner. En la cabina donde va sentado, leyendo a sus autores de siempre, viaja una pareja de jóvenes amantes, que se regalan con el aire de la noche y la vista de las estrellas. Liszt no quiso arruinar su gozo y se expuso al viento nocturno. El resultado fue que pescó un resfrió que ya en Bayreuth se convirtió en neumonía fulminante. Murió un par de días después. Fue enterrado en el cementerio de Bayreuth. En 1918 una granada perdida cayó sobre su tumba, dañando el bronce, la cruz y las urnas de su sepulcro. No puedo dejar de pensar en el Soneto 104 de Petrarca, que Liszt musicalizó en versión para piano solo y como canción para soprano. El íncipit del soneto dice así: “Pace non trovo, et non ò da far guerra”: “No encuentro la paz, y tampoco puedo hacer la guerra”.

Es sin duda irónico que este gladiador insigne fuera incapaz de encontrar la paz aun en el pequeño rincón del cementerio de provincia donde sus restos reposaban. Ahí lo alcanzó la guerra, la convulsión, las tempestades que se jactaba de ser capaz de desatar. La tumba ha sido restaurada, y ha recobrado su original belleza.

Este hombre que fue dueño del mundo solo dejó, como bienes materiales, un piano desafinado al que le faltaba el Do central, un armario lleno de sotanas, varias cajas repletas de viejas partituras, algunos pañuelos, y una pequeña biblioteca con sus libros amados, en cuenta textos en latín y griego. Murió como un venerable asceta, como un hombre ya totalmente desprendido de los halagos materiales, humilde, austero, entregado únicamente a los goces del alma y de la música.

Liszt ha sido mi gran modelo ético, la figura que siempre invoco cuando me siento tentado por las pequeñeces ylas mezquindades (que me asedian tanto como a cualquier otro ser humano). Pero sucede que Liszt dejó el listón demasiado alto: una y otra vez me descubro incapaz de elevarme a su deontología de artista, a sus estándares éticos y humanos. Fue un maestro de vida. Ojalá el tiempo me permita acercarme a ese sendero sembrado de iridiscencias que su cometa dejó a su paso por la Tierra, y que nada ha perdido de su refulgencia.