Jacques Sagot, pianista y escritor.

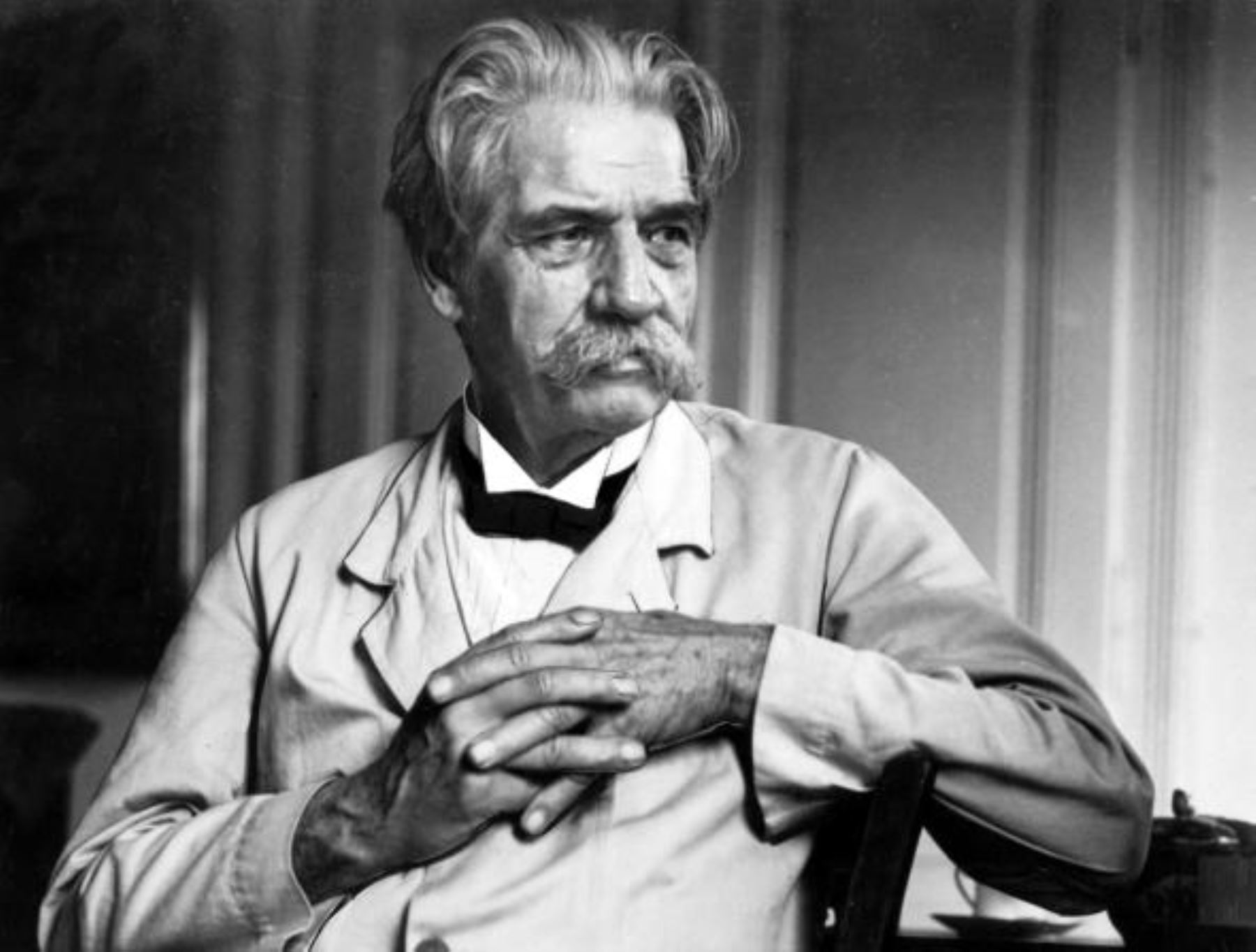

Cito a Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz 1952, médico, organista distinguido, humanista en el sentido más abarcador del término. “Existir no es suficiente, no basta decir: estoy ganando lo necesario para vivir y mantener a mi familia, hago bien mi trabajo, soy un buen padre, marido y feligrés. Todo eso es loable. Pero se debe hacer más. Debemos buscar siempre, donde sea, hacer una buena acción. Procurar, a nuestra manera, hacer de nosotros mismos personas más nobles. Dedicar algo de nuestro tiempo a los otros. Aunque fuese insignificante, hagamos alguna cosa por aquellos que requieren ayuda, algo por lo que no recibiremos compensación, más que el privilegio de haberlo hecho. Recordemos que no vivimos solos en el mundo. Nuestros hermanos también están aquí”.

Esta cualidad se llama vocación de servicio. Algunas personas han sido bendecidas por ella, otras no. He tenido el privilegio de conocer a algunos seres humanos que la poseían, y beneficiarme de su bondad, de su capacidad para el don de sí mismos, que no otra cosa es el amor: dación. Y lo hacían por el mero gozo de servir, no para ser reconocidos, laureados. Quiero hoy rendir homenaje a dos de ellos. Como Schweitzer, sanadores de cuerpos y, a su manera, también de alma. Por cierto, la palabra «vocación» significa, etimológicamente, «llamado»: un llamado apremiante, perentorio, impostergable, que nos sale del epicentro del ser. Ignorarlo equivaldría a traicionarnos a nosotros mismos.

La hemofilia me hizo pasar una parte sustancial de mi infancia en hospitales, o recluido en mi cuarto, observando reposo absoluto. Fui internado mil veces en estas instituciones, que, desde la indefensión de la niñez, veía con terror: “temporadas en el infierno” –las hubiera llamado Rimbaud–. Al dolor de las hemorragias, se sumaba la cámara de tortura de la tecnología médica: las agujas, los entablillamientos, los torniquetes, las transfusiones, las punciones, los vendajes, los esparadrapos, la invasión y vejación del cuerpo… Para mí eran agresiones: las resistía desde el fondo de mi ser, no comprendiendo que en ellas me iba la posibilidad de curación.

Médicos y enfermeras he tenido muchos. La mayoría, magníficos. Pero hay un médico y una enfermera que se elevan como figuras tutelares en mi vida, como modelos éticos, como ángeles, seres que dejaron una huella indeleble en mi vida, verdaderos gigantes. El primero de ellos es el doctor Jorge Elizondo Cerdas –el galeno por antonomasia, la encarnación de la deontología médica en su forma más noble y pura–. Un hombre enorme, que tenía el don de curar con una sonrisa, con una frase de aliento, con su sola presencia. ¡Qué misterioso poder, tienen ciertos seres humanos, sobre nuestras vidas!

Estoy viendo a aquel hombre descomunal sentarse en el suelo a mi lado a jugar con mis carritos, me traía paletitas de colores cuando me venía a visitar a la casa (a menudo no podía yo desplazarme al consultorio). ¡Unas simples paletitas! ¡Pero qué significado profundo tenían, y qué eficacia psicológica la de su gesto! Hacer de sus visitas un espacio para el ludus: convertirse en un compañero de juegos. El juego: la patria del niño. Alguna vez tuvimos que enfrentar, con indecible angustia, estrecheces económicas: no nos cobraba por las consultas. ¿Qué médico hace eso, hoy en día? En otra ocasión le comenté, llorando: “todo el mundo dice que estoy muy flaco: debe de ser que me voy a morir” (en efecto, yo era un niño patológicamente delgado). Y su respuesta, que nunca olvidaré: “A ver, a ver, ¿has visto las películas del Gordo y el Flaco, Laurel y Hardy? Pues adiviná quién se murió primero: el Gordo. Así que no tenés que preocuparte por estar medio flaquillo”. Él sin duda no recuerda esta anécdota. Pero yo sí. Me llenó de paz, me serenó: en mi mente infantil, la lógica del argumento me pareció irrebatible. Ahí comencé a perderle miedo a la muerte y a no temerle a mi propia delgadez.

Y luego Idalie, la enfermera de la Clínica Bíblica, que me ponía las transfusiones, y tenía ese don inexplicable de hacer que los pinchazos no me dolieran. Jamás fallaba la punzada, Idalie. Su sola presencia me tranquilizaba. Era un sol a mi lado. Veo ahora que su nombre contiene el nombre de mi mamá: Ida. Y es que, de alguna manera, fue una madre para mí. Tenía ese poder casi hipnótico, misterioso, inefable, de hacer que, en medio de la angustia y el dolor, la paz se me entrara en el alma como una lenta, arrulladora marea. Me hablaba mucho de Dios, Idalie. Si alguna vez estuve cerca de creer en Él, fue gracias a ella. Me aliviaba del sentido de culpa –crudelísima e injusta consecuencia psicológica del dolor físico que mis lesiones me causaban–, ese nefasto, insidioso sentimiento de que el sufrimiento era merecido, de que si estaba en aquella cama, inmovilizado y amarrado a una jeringa por la que bajaba el fluido que me devolvía a borbotones la vida, ello era por culpa mía (no me cuidé, me porté mal, corrí, brinqué, me caí, desobedecí las instrucciones paternas… todas esas cosas).

El doctor Elizondo e Idalie fueron personas que no se limitaron a cumplir con su deber: fueron beyond the call of duty. Muchos médicos y enfermeras se dan por satisfechos por haber hecho lo que estrictamente se espera de ellos. Pero estos dos seres humanos sublimes fueron mucho más allá. Conocían la compasión, en el sentido etimológico de la palabra: com-pasión: padecer-con. El sym–pathos (la partícula sym, presente en “sin-tonía”, “sin-cronía”, “sin-fonía”: esto es, “vibrar al unísono con”, y la palabra pathos: dolor). El arte de saber sufrir con el prójimo. La identificación cordial (de cor: corazón). En suma: la solidaridad. Ambos honraron sus profesiones, y honraron también al ser humano. Estoy aquí para decirles, desde el fondo de mi alma, la palabra más hermosa jamás creada por el hombre: “Gracias”. Idalie: beso tus manos, conjuradoras de los sueños malos; y al doctor Elizondo: le dedico mi trabajo, mi música, mis libros, porque a usted le debo la vida, y para honrarlo sé que debo vivirla, siguiendo su modelo ético, excelsamente.