Jacques Sagot

Nuestra gran artista propone una lectura inédita y supremamente bella del martirio por excelencia de la historia humana.

La pintura de inspiración religiosa no es en modo alguno ajena a Florencia Urbina. Ya había creado una Santa Cena asaz heterodoxa, donde los comensales usan máscaras y Jesucristo es negro. Pero la elaboración de su Vía Dolorosa en catorce cuadros concebidos como un continuum fue un desafío tremendamente difícil. La artista padeció uno de esos momentos de sequía, la avaricia de las musas, el silencio del duende y el ángel de la mitología lorquiana, que suelen afligir a los artistas cada cierto tiempo, lo que los anglosajones llaman a creative block. Hasta que el dolor de la pandemia, con su sorda angustia, el horror de la reclusión y las cifras de la muerte que no cesaban de aumentar, le volvieron a poner el pincel en las manos. No es exagerado afirmar que esta obra es, como diría Baudelaire, una “flor del mal”: lirios y nenúfares de exquisita fragancia y blancura inmaculada que brotan de la descomposición de las miríadas de bacterias del pantano, y suben verticales hacia la luz, sedientas de sol y firmamento. Obra nacida en el dolor, ese gran partero de los artistas.

Primero, señalemos los aspectos técnicos de esta magistral secuencia. Se trata de catorce lienzos de 80 centímetros de ancho por 1 metro de alto, comisionados por un coleccionista que ha amado el arte de Florencia desde larga data.

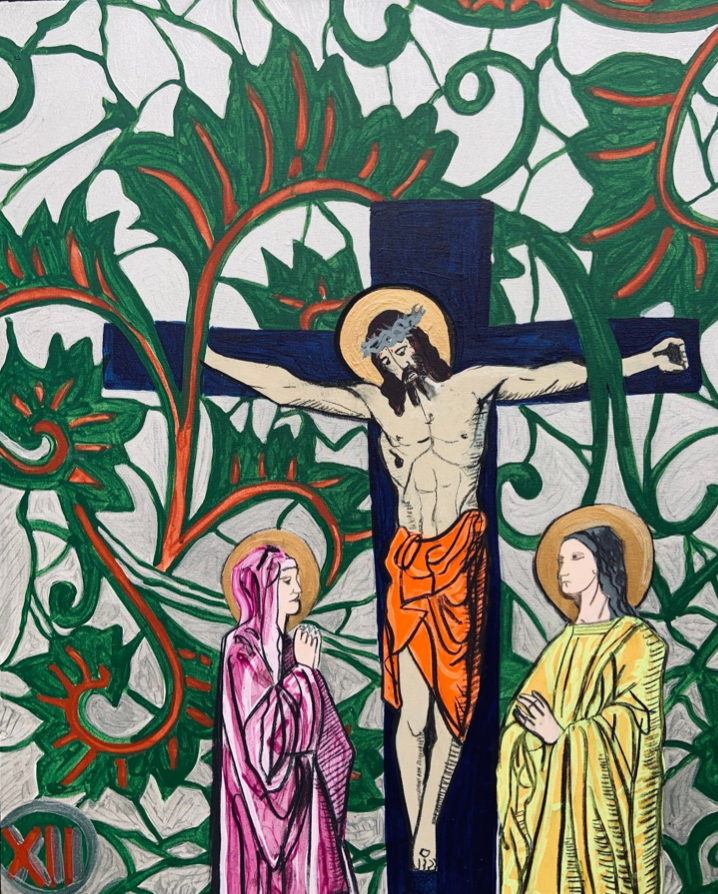

Nuestra artista usa el acrílico y el carbón sobre tela. Los diseños están inspirados por el batik, modalidad que ella ha cultivado con fruición, y que tomó del arte de Java, Indonesia y Sumatra, latitudes en las que dejó largos segmentos de su vida. Pero el batik es aquí tan solo una ilusión. Florencia la usa para los segundos planos, para el fondo sobre el que se decantan las figuras.

Esta superficie les da a los cuadros una luminosidad, una iridiscencia, una suerte de movimiento y de reflexión especular que es magia pura. Utilizó el acrílico Winsor and Newton que, por la alta concentración del pigmento, le garantizan a la obra una larga y saludable vida. Las telas fueron previamente preparadas con una base de “gesso” blanco, a fin de fijar mejor los colores, de darles una textura casi vibrátil, una luminosidad sobrenatural: los diferentes matices cromáticos “cantan”, se convierten en música. Por momentos tenemos la impresión de estar en presencia del gran arte del vitral, esas espléndidas imágenes luminosas de las catedrales góticas franco-normandas. Florencia exhibe aquí una impecable técnica de dibujo, y su bien conocido instinto cromático, su destreza con los colores y –hecho pocas veces mencionado– la gran belleza de sus texturas, que son aquí lisas, lucias, casi fosforescentes.

La obra es un monumental ejercicio de piedad, misericordia y solidaridad: no constituye un himno al dolor, sino, antes bien, un triunfo sobre él. Florencia desnuda la fragilidad, la esencial vulnerabilidad humana del dios-hombre, lo que la filósofa y mística francesa Simone Weil llamaba “exinanición” o “kénose”: Jesucristo vaciándose de su divinidad, y auto-debilitándose al punto de permitir que sus verdugos lo suplicien y humillen de la más atroz manera que sea dable concebir. Un dios fragilizado y vulnerable, por lo tanto. Un dios humanizado, y un humano divinizado. Pero en la concepción de Florencia más pesa el ser humano que el dios. Por ahí entrevemos el susurro de Rafael, de Miguel Ángel, de los grandes escultores del Renacimiento: a fe mía, buenos maestros para seguir su traza.

Así que, en esta concepción ecléctica y poco convencional, la academia y el clasicismo coexisten armoniosamente con la audacia y la innovación. Y un rasgo más, que muchos podrían no sospechar: también hay en esta sincrética composición, un poquito del “Art Nouveau” del artista checo Alfons Mucha, sobre todo en algunos elementos decorativos que nos recuerdan el exquisito mundo de este pintor.

El vía crucis, la muerte y la resurrección de Jesucristo son, en esencia, el “argumento”, el itinerario emocional, la dramaturgia, el modelo sustantivo de las grandes sinfonías románticas y una buena parte de las del siglo XX. Todas ellas pareciesen proponer una “imitatio Christi” (Tomás de Kempis). La sinfonía que comienza en modo menor, atraviesa toda suerte de peripecias y alcanza tremendos paroxismos de dolor… pero desemboca en un final apoteósico, modulando del modo menor al modo mayor. Este “iter emotionis” lo encontramos en las siguientes sinfonías: Quinta y Novena de Beethoven. Sinfonía Inconclusa de Schubert. Segunda y Cuarta de Schumann. Sinfonía Fausto y Sinfonía Dante de Liszt. Sinfonía Escocesa, Sinfonía Lobgesang (Canto de Alabanza) y Sinfonía “de la Reforma” de Mendelssohn. Sinfonía Fúnebre y Triunfal de Berlioz. Sinfonía de César Franck. Primera y Segunda de Brahms. Cuarta de Bruckner. Tercera, Cuarta y Quinta de Chaicóvski. Segunda de Borodin. Sinfonía Antar de Rimski-Korsakov. Sinfonía “del Nuevo Mundo” de Dvorák. Segunda de Rajmáninov. Quinta y Sétima de Shostakóvich. Segunda de Jachaturián. Quinta de Prokófiev. Sinfonía Kaddish de Bernsteim. Tercera de Copland. Es, por poco, un “locus communis”, un “topos koinós” de la retórica sinfónica de ambos siglos. La pasión, la saga, la epopeya crística alienta detrás de todas ellas: en cierto modo, parecen contarnos la misma historia: dolor, muerte y apoteosis de la luz en la resurrección. Como hubiera dicho Dante: “per aspera ad astra”: “por el camino del dolor hacia las estrellas”.

La gestación de los catorce bastidores de Florencia duró más de tres años. La artista plasma en su obra varios niveles martirológicos: el que es inherente al relato bíblico, la crisis del Covid, y esa cruz que deben llevar los artistas en un país como el nuestro: críticas arteras, envidia, intriga, escupitajos verbales, y el símbolo nacional y patriótico por excelencia: nuestro proverbial serrucho, que debería figurar en el pabellón nacional con mucha mayor razón que las carabelitas y montañitas.

Un “coup de génie” de Florencia: les asignó a las vestiduras de Cristo el color naranja: el mismo que usan los condenados a muerte en los Estados Unidos. Hay fotos de Ted Bundy de camino al patíbulo que pone los pelos de punta: la similitud de posturas del asesino serial y del Redentor es escalofriante. Florencia castiga a los opresores y denostadores de Cristo decapitándolos. ¿Cómo? Pues haciendo figurar sus cuerpos en el lienzo, pero dejando sus cabezas fuera de ellos: que para siempre permanezcan como bichos anónimos, despreciables, privados de rostro.

He aquí el contenido de los catorce bastidores.

Primero: Cristo es condenado a muerte.

Segundo: la cruz, esa que supuestamente todos llevamos, y de la que se ha dicho: “Dios no le da a nadie una cruz que no sea capaz de cargar”.

Tercero: primera caída. Hay que seguir adelante, y apurar el cáliz del dolor hasta la hez.

Cuarto: la Madre. Es la tesitura del amor, la empatía, la identificación en el dolor, el “stabat mater dolorosa”, la exaltación de la mujer como ser dotado de la maravillosa capacidad de concepción.

Quinto: Simón de Cirene toma momentáneamente el relevo de la cruz para aliviar la postración del supliciado. Una oda a la solidaridad.

Sexto: la Verónica (etimológicamente, “la que ve la verdadera imagen” –vera icon–) enjuga el rostro de Cristo. La palabra “ícono” –de la que se abusa hoy en día, cuando todo es declarado “icónico”– proviene del griego eikon, que significa “imagen”.

Sétimo: segunda caída. Una mano amiga se extiende hacia Cristo, que no por ello abandona su cometido.

Octavo: las mujeres de Jerusalén apoyan a Cristo. La solidaridad y la pureza espiritual de los niños.

Noveno: tercera caída. Como decía Robert Frost: “En dos palabras puedo resumir todo cuanto de la vida he aprendido: sigue adelante”.

Décimo: Cristo es despojado de sus vestiduras: el perverso gozo de la humillación, el cuerpo expuesto, flagelado y reducido a su irreductible materialidad.

Decimoprimero: la crucifixión, el ápex, la cima del dolor humano. Pienso en el Crucifixus de la Misa en Si menor de Bach, y en el Crucifixus de la Missa Solemnis de Beethoven, ambos llenos de doliente cromatismo. El segundo sin duda inspirado en el primero, pero también más intenso en su carga emocional.

Decimosegundo: muerte en la cruz. Vemos los tres mástiles de muerte sobre la cima del monte Calvario, Cristo y los dos ladrones, tríada imborrable en nuestro subconsciente colectivo.

Decimotercero: el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz. La Pietà. La madre sostiene el cuerpo exánime de su hijo. Abandonado a sus brazos, nos embarga la impresión de que la más leve distensión de la Madre bastaría para que el cadáver se desplomase rodando a sus pies. Florencia conjuga aquí los cuatro valores esenciales que animaron su obra: amor, piedad, dolor y ternura, siendo esta última la cualidad por antonomasia de las madres.

Decimocuarto: Cristo es depositado en el sepulcro. La esperanza de la resurrección anima esta bellísima imagen. Luego viene la apoteosis, que Florencia omite: su cuerpo se eleva al cielo nimbado de luz purísima, de un resplandor como el mundo jamás ha visto.

Este portentoso ciclo estuvo expuesto durante dos meses en el Centro Cultural San José, en los Yoses, pero la pandemia conspiró contra él, y tuvo apenas un puñado de audaces espectadores. Actualmente figura en una colección privada. La buena noticia es que podemos disfrutarla virtualmente entrando en la página de Facebook de Florencia: ARTESPACIO.

No tengo nada más que decir. Este nivel de belleza nos deja mudos. Lo único procedente es guardar un reverente silencio. No nos vaya a pasar lo que le sucedió al poeta del cuento de Borges “El espejo y la máscara”, quien después de crear la hermosura poética absoluta tuvo que quitarse la vida con un puñal que en sus manos depositó el rey de la comarca. Nadie ve la belleza suprema sin ser por ello castigado. Es un punto en el que los dioses son inclementes.