Jacques Sagot, pianista y escritor.

Es curioso: no hay un día –uno solo– en el que no suceda algo mágico –a veces terrible, a veces no tanto–. Estaba en París. Una noche vasta, solitaria, virgen de lunas y estrellas, la temperatura ambiente se desplomó a menos cuatro grados. Me sentía no solo incómodo, sino algo así como desamparado, vagamente angustiado. Hundí boca abajo mi cabeza en una de mis vastas almohadas, y poco a poco, con mi propia respiración, fui calentándome la cara, y con ella todo el cuerpo. Fue más que una mera confortación. La experiencia me generó una alegría, una euforia súbita. Un renacer de mis fuerzas en medio de una noche angular, severa. Esto para mí es todo lo contrario de algo trivial: se trata de un descubrimiento para toda la vida, y si nos ponemos a verlo bien, una experiencia eminentemente poética. Su “explicación” en términos de hiperoxigenación contra hipoxia no “explica” nada. Como siempre: condiciones necesarias pero no suficientes para dar cuenta del arrullo del calor, de la beatitud, de la infinita sensación de protección que en medio de la noche, un gesto tan simple me deparó.

La almohada es el espacio y la superficie íntima por excelencia. Es ella la que arrulla nuestra cabeza vencida por la fatiga. La que rellena de mullida materia el arco que la nuca forma al acostarnos, y permite que la columna mantenga su rectitud. Nos protege y acuna. Y no lo olvidemos: también hará menos atroz nuestro tránsito hacia la muerte. La última de nuestras compañeras. Los arqueólogos han encontrado almohadas dentro de las tumbas del antiguo Egipto y en la Mesopotamia de hace cinco mil quinientos años: eran hechas de madera, de piedra, de metal o de porcelana (¡lo crean o no!). Son un objeto universal, arcaico, elemental, que nace con la civilización misma.

Ha habido días en mi vida durante los cuales el hecho más poético y gratificante consistió en descubrir, sobre mi almohada, una zona de frescura, una pequeña provincia en sombra, no colonizada aún por el calor de mis mejillas o de mi cabeza. ¡Qué momento de revelación! ¡Qué exquisitez de esteta! Para quien sabe apreciar los pequeños milagros de la vida, ¡qué experiencia atesorable! Esas almohadas que me han visto llorar, maldecir, blasfemar, implorar, desear, dormir, soñar, dudar, delirar… son las compañeras más íntimas que jamás tendré. Duermo con siete de ellas: todas tienen sus respectivos nombres de mujeres, son, por poco, seres vivos, dotados de inteligencia y ciertamente de sensibilidad. Entre ellas cavo surcos, pequeñas cavernas, cadenas montañosas, valles fragantes en los que busco abrigo y solaz. Todas son bellas, sin excepción, y no hay dos iguales. Evoco el espantífero cuento de Horacio Quiroga “El almohadón de plumas” y siento que es una vil calumnia contra uno de los objetos más nobles que el ingenio humano ha creado.

Su nombre proviene del árabe andalusí mujadda, con adición del artículo determinado al-, esto es: al-mujadda, que viene del árabe estándar mijadda: almohadón o cojín. La raíz de esta palabra es jadd (lado o mejilla), así que se relaciona semánticamente con el hecho de apoyar la mejilla o descansar de lado.

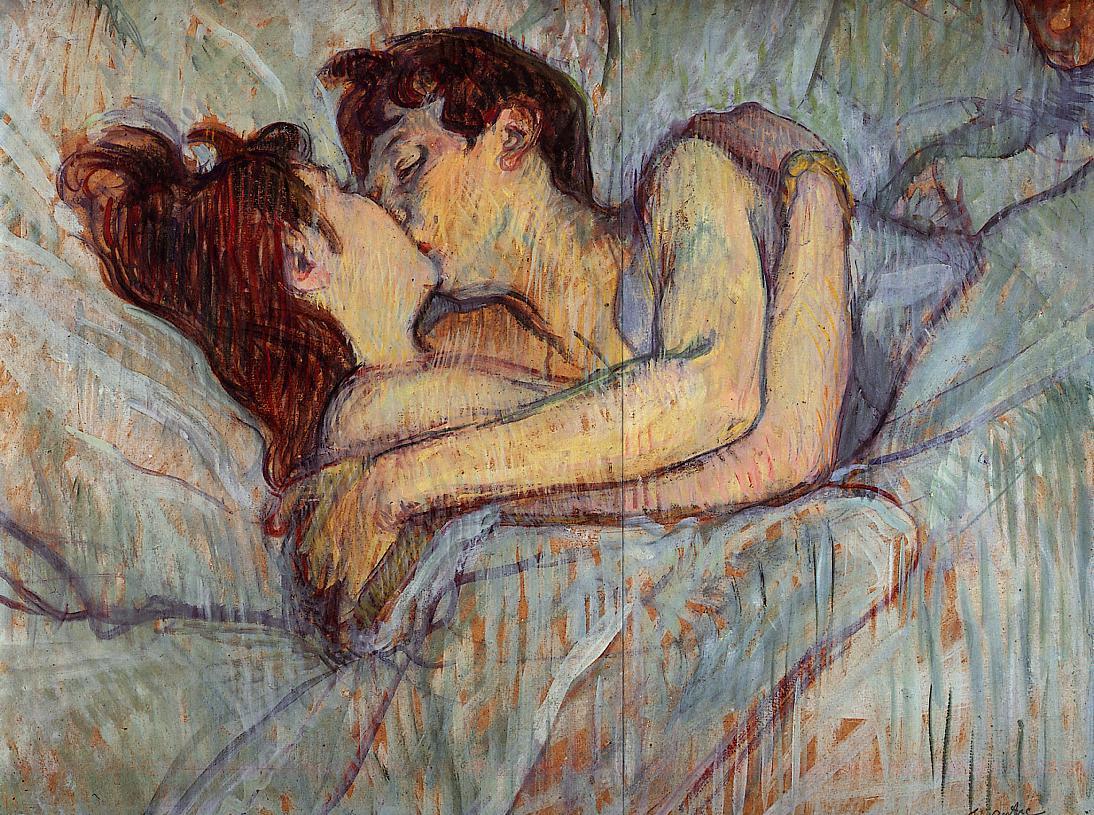

Toulouse-Lautrec pintó varios óleos que constituyen otras tantas apoteosis de la almohada. En uno de ellos –Le lit, de 1893– vemos a una joven pareja que duerme profundamente, cobijados hasta el cuello, sus cabezas deliciosamente hundidas en un enorme almohadón. En otro –Le baiser, de 1892–, la misma pareja –presumo– aparece trenzada en largo, dilatorio beso, pero las almohadas están siempre ahí, proveyéndoles sostén, y contribuyendo de manera decisiva al erotismo y la sensualidad de la tela. Se trata de un delicioso momento de ternura lésbica, conmovedor por su intimidad y calor humano. Es mi entender que dieciséis telas de este jaez le fueron comisionadas a Toulouse-Lautrec para ornamentar el salón de un burdel en la calle D´Ambroise por el propietario del establecimiento. Toulouse-Lautrec pintó a las prostitutas con respeto, compasión, ternura, sin un ápice de morbosidad o tremendismo: son arte erótico, pero no pornográfico –fundamentalísima diferencia–. Telas llenas de humanidad, en lo que esta tiene de más frágil e indefenso: el sueño.

En todos estos lienzos las almohadas proveen la atmósfera de voluptuosidad, de seguridad, de intimismo que caracteriza esta colección. Algunos de estos cuadros han sido subastados en Sotheby´s y figuran hoy en colecciones privadas, otros están en el Museo D´Orsay. Y hasta aquí nos ha llevado mi elogio personal de la almohada. Si alguien quiere ver en mi hedonismo de las almohadas un fetiche como cualquier otro, je veux bien, no moveré un dedo por evitarlo. Para mí son objetos –por poco diría sujetos– mágicos, sagrados, pequeños confesionarios y enjugadores de lágrimas, compañeras leales como ninguna, “cosas” que confirman el sentir de Nerval: “¡Todo es sensible! ¡Y todo sobre tu ser tiene potestad! Teme en el muro ciego una mirada que te espía: a la materia misma un verbo está asociado… No la hagas servir un uso impío. A menudo, en el ser oscuro habita un Dios escondido; y, como un ojo naciente cubierto por sus párpados, un puro espíritu se asoma bajo la corteza de las piedras”. Ese verbo asociado aún a la materia es “ser”. Y un “ser” animado por larval conciencia, si hemos de creer en el animismo latente en este poema. Es adhiriéndome a la arcaica sensibilidad animista de Gérard de Nerval que siento, a veces, que mis almohadas son seres movidos por una tenue, balbuciente, vida autónoma. Pero esto es para los poetas. Quienes no tengan en sus corazones una molécula de poesía no verán en estas consideraciones más que disparates.

Son bellas, mis almohadas. Al dormir de lado, coloco una de ellas entre mis piernas. Como lo haría el violonchelista con su instrumento. Y entonces su vínculo con mi cuerpo se torna extremadamente íntimo. Hay otra –la más blanda– a la que siempre abrazo. Mis manos la invocan y necesitan: son extensiones de mi cuerpo. Una de ellas va bajo mis pies, para descongestionarlos de las caminatas del día, y dos bajo las rodillas, cuando duermo boca arriba. Me rodean. Montan guardia en torno a mí. Son una verdadera guardia pretoriana. Mi piel no tolera la aspereza: todas son lisas y sedosas. Son un hontanar de sueños. Un venero de poesía y voluptuosidad. La voluptuosidad del soñar, que ha de ser semejante a la del morir. La poesía, amigos, no anida únicamente –quizás ni siquiera fundamentalmente– en las auroras boreales, las noches de plenilunio o los arco iris. Ella se acurruca también en los objetos más simples. Es lo que nos enseñó Neruda en sus Odas Elementales: “Las cosas me piden que las cante” –nos dice–.

Así que ya lo sabe, amigo lector: esta noche, descubra el cotidiano milagro, la indecible bendición que es una almohada, eso que ya sabían los habitantes de Mesopotamia hace más de cinco milenios. Llene su alcoba de poesía. Si duerme acompañado –y es lo que le deseo desde el epicentro de mi alma–, comparta con su compañero o compañera esta simple devoción. Si duerme solo, ritualice su relación con la almohada: descubra todo lo maravilloso que puede haber en este objeto que creemos banal, trivial, estéril de secretos y poesía. A lo que lo estoy invitando es, en suma, al redescubrimiento y celebración de la vida cuando la irriga la poesía y la capacidad de deslumbramiento.