Jacques Sagot, Revista Visión CR.

Aun su nombre completo daba miedo: Maximilian Adolph Otto Siegfried Schmeling… intimidante apelativo. Añadamos a esto que era apodado “El caballero negro del Rhin”, que pesaba 88 kilogramos, medía 1 86 centímetros de estatura, y que había sido campeón mundial de los pesos completos entre 1930 y 1932. Hitler había hecho de él un emblema universal del nazismo, la encarnación misma del Übermensch soñado por Nietzsche. Pero resulta que este era, como el de Oscar Wilde, un gigante bueno, un coloso hecho de bella y noble madera humana. Nunca fue nazi, despreciaba esta abyecta ideología, y tuvo que soportar las zalamerías de Hitler porque en ello le iba la vida: era así de simple. De hecho, hoy sabemos que protegió y ayudó a escapar del infierno a varios ciudadanos judíos, arriesgando con ello su propia vida. Para Hitler, la “traición a la patria” se expiaba con la muerte.

En la otra esquina, Joe Louis, “el bombardero de Detroit”, (su verdadero nombre era Joseph Louis Barrow), campeón mundial de los pesos completos entre 1937 y 1949 (un récord histórico), con sus 1 87 centímetros de altura, su pegada krakatóica, y junto al fondista Jesse Owens, el primer gran héroe mítico de la negritud estadounidense. El que le abriría las puertas a Muhammad Alí, Joe Frazier, George Foreman, Carl Lewis, Michael Jordan, Pelé, Didí, Djalma Santos, Hakim Olajuwon, Shakille O´Neal, Tiger Woods, Serena y Venus Williams, Florence Griffith, Usain Bolt, Jackie Robinson… toda esa pléyade de grandes figuras épicas negras del deporte. La familia de Joe Louis había sido perseguida por los psicópatas del ku klux klan (fue la razón por la que emigró de su natal Alabama a Detroit) y había arrostrado todas las humillaciones de la segregación racial.

Es el 19 de junio de 1936, en el original Yankee Stadium construido en 1923 y ubicado en el Bronx, New York City, con capacidad para 70 000 espectadores. Hitler tiene ya tres años de ser Canciller de Alemania. Ha pasado un trienio desde la gran quema de libros que el régimen nazi ordenó en toda Alemania: ardieron todos los escritos de autores judíos, de pacifistas, de comunistas, y de opositores a la cultura teutona. Estamos a dos años de la “Noche de los cristales” y de la invasión y anexión de Austria al Tercer Reich (la infame “Anschluss”). Por otra parte, es el año en que da inicio la Guerra Civil Española… ¡Cielo santo, amigos y amigas: cuánta nefasta turbulencia en el mundo! Como hubiera dicho Victor Hugo: “¿Con qué nombre nombrarte, hora turbia en la que somos?”

Ese es, in a nutshell, el contexto histórico del gran combate. Decir que en el Yankee Stadium no cabía una aguja es un grosero understatment: ¡no hubiera cabido la sombra de la sombra de la sombra de una aguja! El mundo contiene el aliento, prorroga su próxima sístole o diástole, la crispación general se corta en el aire… El mundo entero sabe que esta es muchísimo más que una gigantomaquia entre dos inmensos púgiles. Es una colisión brutal de ideologías, de cosmovisiones, de Weltanshauungen, de la democracia contra el totalitarismo de la anarco derecha ciega, reaccionaria, fanática, intransigente, belicosa y hegemonista de la Alemania nazi.

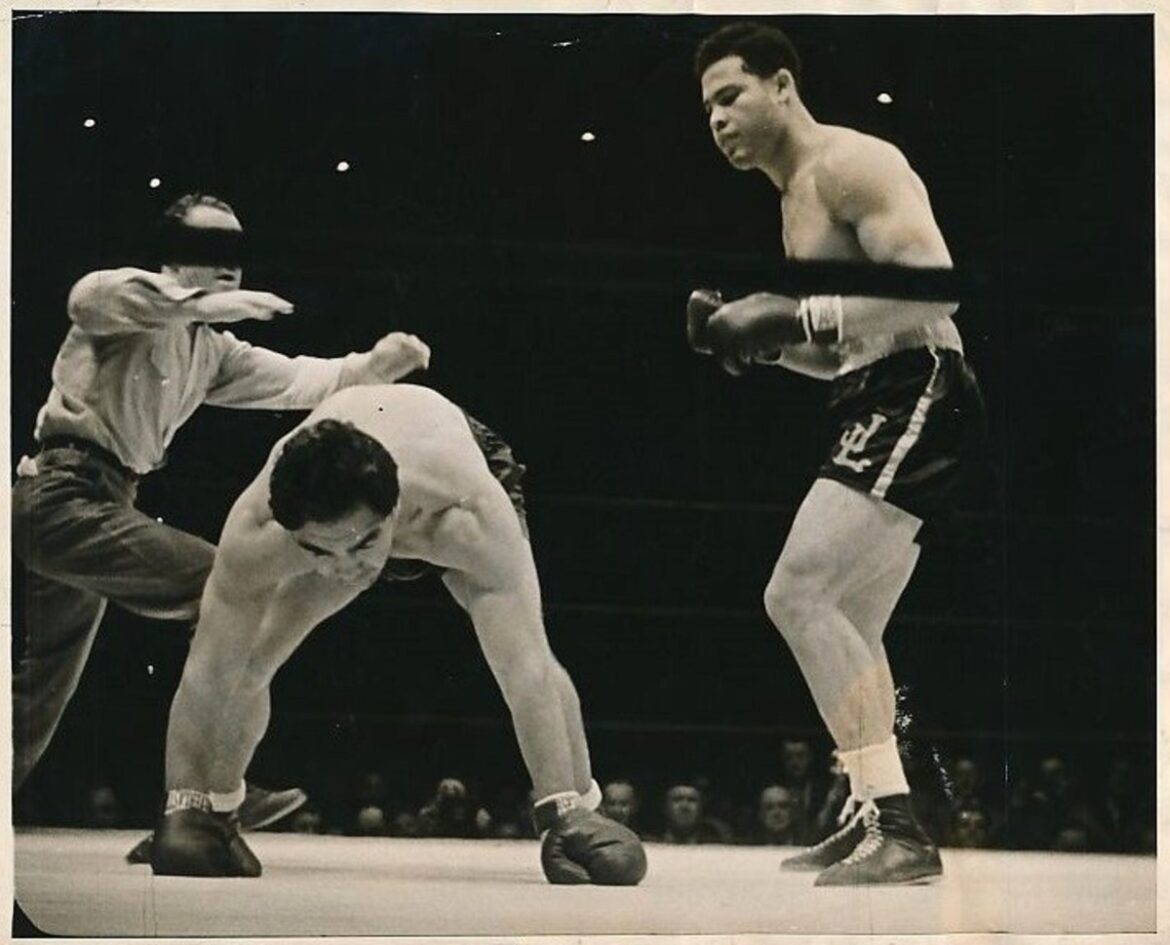

Suena la campana y ambos titanes se trenzan en feroz combate. Pero Schmeling, pese a ser ocho años mayor que Louis y estar peleando en “terreno enemigo”, tiene una ventaja sobre el colosal “negrao”. Ha estudiado con lupa el estilo de su adversario (un rasgo muy germánico, por cierto), y ha descubierto en el “bombardero de Detroit” un punto vulnerable: Joe Louis, concentrado siempre en el ataque con derecha, tiene la tendencia a bajar la guardia de su brazo izquierdo, dejando un flanco abierto para los demoledores Blitzkriegs de Schmeling. Un boquete en su muralla defensiva. Y Schmeling, astuto, analítico, cerebral peleador, está dispuesto a explotar esta debilidad. Durante doce asaltos Schmeling horada la frágil defensa de Louis con reiterados golpes de su maza de demolición derecha. El gigante tiene ya un ojo cerrado, y va muy por detrás del alemán en el puntaje de los jueces. Ahora solo apuesta a ganar la pelea con algún providencial golpe que tumbe inconsciente a su rival. Pero Schmeling lo tiene descifrado: ha “leído” su estilo, sus manierismos, sus fortalezas y endebleces. En el décimo segundo asalto le asesta a Louis un potentísimo golpe al cuerpo, seguido de un derechazo a la mandíbula… Los torcedores de Louis ven a su campeón tambalearse, sus rostros son un verdadero mapa de la angustia, de la zozobra: saben que su paladín ha sido vulnerado. Y en efecto, el coloso se desploma con todo su peso monumental de secuoya, de monolito, cerca de su esquina, mientras el legendario árbitro Arthur Conovan cuenta hasta mil… El hasta entonces invicto Louis ha sido derrotado por knockout. Sería una de las tres únicas derrotas de su dilatadísima carrera, y uno de los dos knockouts que padecería a lo largo de una trayectoria casi inmaculada: 69 peleas, 66 de ellas ganadas en forma avasalladora. El otro knockout se lo infligiría un Rocky Marciano diez años más joven que él, en 1951.

En el Bronx, en Harlem, en los oscuros suburbios neoyorkinos, los negros lloran la caída de su paladín. Sentados en el umbral de sus casas, sollozan, ocultan sus caras a los pasantes, hunden sus rostros entre las manos… reina por doquier un clima de duelo, de luto profundo. Es el dolor de todo un pueblo, de una raza, de una etnia, de una civilización, el dolor de cientos de años de esclavitud, discriminación, humillaciones, linchamientos, exilio, homesickness, segregación, marginación, prohibición de acceder a los grandes bienes de la cultura… Todo el Bronx y Harlem se han convertido en una inmensa caja de resonancia en la que se eternizan los sollozos, los lamentos, los gemidos de miles de negros, y su llanto se perpetúa entre los edificios, como las reverberaciones de un enorme órgano en las bóvedas de crucería de una catedral gótica. Es una derrota para los Estados Unidos, pero más aun para la negritud, esa parte del gran país que constituye, pese a su marginalidad, el gran filón, la más rica veta de talento musical, artístico y deportivo para el futuro.

Hitler, entretanto, glosa extáticamente en torno a la superioridad de la raza aria, y cubre a Schmeling de preseas que él secretamente detesta, que aborrece, que recibe con un rictus doloroso que se pretende sonrisa, y con una profunda sensación de vergüenza íntima. No quiere nada del Führer, no quiere estrechar su mano, no quiere ser parte de toda esa criminal vesania, de esa demencia colectiva, no quiere aniquilar al pueblo judío: su manager y amigo entrañable, Joe Jacobs, era sefardí: ¿cómo iba a traicionarlo, a venderlo a sus verdugos? ¡Jamás, jamás, jamás!

El 22 de junio de 1938, también en el Yankee Stadium, se celebra la gran revancha: Louis y Schmeling cara a cara nuevamente. Ambos arrastran la enorme presión política que sus respectivos países han depositado sobre sus hombros. Los jefes de Estado de ambas naciones los abruman con la responsabilidad del triunfo, un triunfo ordenado por decreto, por mandato presidencial, por deber cívico, por obligación moral ante los ojos de sus conciudadanos. Son millones de toneladas de peso psíquico innecesario que los políticos de turno hacen recaer sobre sus hombros, como cuando en 1972, en el ápex de la Guerra Fría, Spassky y Fischer debieron enfrentarse en el “match del siglo”, escenificado en Reikiavik, Islandia -sede equidistante de Washington y de Moscú- bajo la mirada severísima de Brezhnev y de Nixon respectivamente. El Yankee Stadium alberga a 70 000 espectadores y el combate es seguido en la radio por más de 60 millones de personas. Cerca del cuadrilátero puede verse a Clark Gable, Gregory Peck, Frank Sinatra, Douglas Fairbanks, Gary Cooper, J. Edgar Hoover y muchos otros notables.

Para esta nueva gigantomaquia, Joe Louis, en lugar de divertirse alegremente jugando golf -como lo hizo antes de la primera pelea-, se ha preparado concienzudamente. Devolverle a la negritud estadounidense la sonrisa, la alegría profunda y el orgullo de su etnia. Limpiar el honor, recobrar la confianza en sí mismo, recuperar el derecho a mirarse en el espejo cada mañana, y poder decirse a sí mismo: “¡He aquí a un campeón mundial!” Schmeling, por su parte, viene tan preparado como siempre… pero esta vez no va a enfrentarse a un boxeador, sino a un huracán de magnitud 5: lo que los meteorólogos llaman “la diestra de Dios”, una potencia de la naturaleza, un mega-terremoto como el de 1960 en Valdivia, Chile, el más bestial de que se guarda registro histórico, con sus 9.5 grados de intensidad en la escala Richter, los incontables tsunamis que le dieron la vuelta al mundo, y sus eternos diez minutos de duración. Se extendió a lo largo de más de 1000 kilómetros sobre la costa chilena. Fue un cataclismo tan brutal que modificó ligeramente la inclinación del eje gravitacional del planeta.

Los dos cíclopes saltan a la lid. Era como volver al arcaico, atávico sueño de la mitología griega y ver una contienda entre Polifemo y Alcioneo: una colosal titanomaquia. Fue una pelea fulmínea, expeditiva: Schmeling apenas pudo resistir dos minutos y cuatro segundos ante Louis: cayó derribado tres veces en el primer asalto, habiendo encajado un aguacero de 31 golpes, y siendo apenas capaz de lanzar 2. Arthur Donovan detuvo la masacre después de la tercera caída de un aturdido, vacilante Max Schmeling, quien persistía en mantener la verticalidad a punta de puro orgullo y vergüenza deportiva. El “Caballero Negro del Rhin” tuvo que ser internado diez días en el hospital policlínico de Nueva York. Cuando la ambulancia lo trasladaba al nosocomio, pudo ver a los negros del Bronx y de Harlem improvisando callejeros carnavales, cantando, riendo, bailando y transformando todo Nueva York en un enorme festival donde se lloraba de la alegría… era el triunfo de todo un pueblo que, subyugado durante siglos, ahora vibraba extático al unísono, como un solo cuerpo provisto de cientos de miles de cabezas.

Joe Louis llegó a convertirse en uno de los tres más grandes púgiles de la historia del boxeo de peso completo, al lado de Rocky Marciano (quien se retiró invicto en 1956 después de 49 peleas), y del carismático Muhammad Alí, tres veces campeón mundial de su división. Max Schmeling cayó en desgracia ante el régimen nazi. Hitler lo castigó enviándolo a formar parte de la tropa de paracaidistas del Tercer Reich, pero una fractura de tobillo le alejó para siempre de los campos de guerra. Después del Armagedón y la muerte del Gran Psicópata, Schmeling se convirtió en alto ejecutivo de la Coca-Cola, y en un modelo e ídolo de la juventud alemana. Un gran héroe deportivo que, además, encarnaba los más altos valores éticos de su sociedad. Un campeón perfectamente consciente de su responsabilidad como formador de juventudes, y como faro moral de toda una nación.

Schmeling cultivó una amistad profunda con Joe Louis que duró hasta la muerte del estadounidense, acaecida el 12 de abril de 1981 en Las Vegas, cuando apenas tenía 66 años de edad. Pese a su status de héroe y de hombre larger tan life, Louis había seguido siendo víctima de la segregación racial. Hacia el final de su vida se ganaba el sustento fungiendo como recepcionista del Ceasars Palace… un trabajo indigno de él, de cualquier gran patriota y deportista egregio. Luchó contra los aneurismas, los derrames cerebrales, la adicción a la cocaína, la depresión, la paranoia y el complejo de persecución con que la temprana amenaza del ku klux klan había inficionado para siempre su alma.

Pero lo milagroso de esta historia, lo realmente conmovedor, lo que constituye un verdadero himno al ser humano en lo que este tiene de más noble y entrañable, fue que Schmeling lo visitaba todos los años y lo ayudaba con sus constantes congojas financieras. Le había asignado una pensión mensual para que él y su familia no pasaran hambre. Era su amigo íntimo y su confidente. Esos dos hombres, que el mundo hubiera querido enemigos a muerte, terminaron siendo los mejores amigos que fuese dable imaginar. Schmeling siempre se expresó de Louis con afecto y admiración infinitas. Habiéndose convertido en un sobresaliente representante de la Coca-Cola, subvencionó el funeral de su amigo, oficiado en el cementerio de Arlington con honores militares por orden del presidente Ronald Reagan, se ofreció a cargar su féretro, y fue parte de los que prodigaron la elegía fúnebre al gran boxeador. La gente vio a aquel gigante llorar como un niño, mientras el ataúd de su amigo descendía hacia la tierra. Schmeling murió el 2 de febrero de 2005 a los 99 años de edad. Figura en el Salón de la Fama del Boxeo Mundial, y es recordado como un deportista y un ser humano cabal, íntegro, nobilísimo. Una bella alma. Un bello corazón. Una bella vida.

Otro tanto sucedió con Spassky y Fischer, quienes después de la colisión de 1972 se convirtireron en amigos del alma. El mundo es ruin y mezquino: desayuna, almuerza y come violencia. Se deleita con las grandes enemistades y las más insidiosas rivalidades, cultiva una enfermiza adicción por las peleas de gallos, por las contiendas de machos alfa. Pelé contra Maradona, Messi contra Cristiano Ronaldo, Fitipaldi contra Fangio, Karpov contra Kasparov, Spassky contra Fischer, Nadal contra Djokovic, Borg contra McEnroe, Alí contra Frazier, “Mano de Piedra” Durán contra Sugar Ray Leonard… La chusma quiere ver sangre en el tablero, en el cuadrilátero, en la cancha de tenis, en el velódromo, en el estadio de fútbol… Es morbosa, infame, vil, y vive sus miserables triunfos “personales” por interpósita mano, par procuration, vicariously. Pero de vez en cuando aparecen figuras diáfanas, hermosas e inspiradoras, que nos enseñan una magna lección: por debajo de todos los uniformes, banderías y colores partidistas, corre la sangre, que es por doquier roja, nos hermana de manera entrañable, y no debe ser derramada en nombre de ninguna ideología o credo político.

La cátedra ética que nos depararon Louis y Schmeling trasciende infinitamente el pequeño y acotado ámbito del deporte. Es un triunfo de lo esencial humano, de la más bella faceta de nuestras almas, de la Fraternidad, esa tercera proclama de la Revolución Francesa sobre la que tan poco se ha hablado y escrito. Somos hermanos, y como tales debemos aprender a reír y llorar juntos.