Jacques Sagot, Revista Visión CR.

Era un muchacho díscolo, Manuel María Gutiérrez. Díscolo y rebelde, sí. Ya a los diecisiete años de edad había tenido que purgar una semana de cárcel en su natal Heredia, por haber desacatado las órdenes de uno de sus superiores jerárquicos en la milicia. Pero esta fogosidad, temperada por la disciplina y la madurez, hizo de él un soldado verdaderamente épico, y un músico notable. No le temía al torvo ojo negro de los fusiles, ni a la fragorosa bocaza de los cañones.

Con quince años de edad se infiltró en las fuerzas que antagonizaban a Morazán. Fue partícipe de su defenestración, lo persiguió hasta Cartago, lo trajo de vuelta a San José, y presenció su fusilamiento, acontecido en la que hoy es la esquina sudoeste del Parque Central. A los diecinueve años combatió a los insurrectos de Alajuela que se amotinaron contra el presidente Castro Madriz.

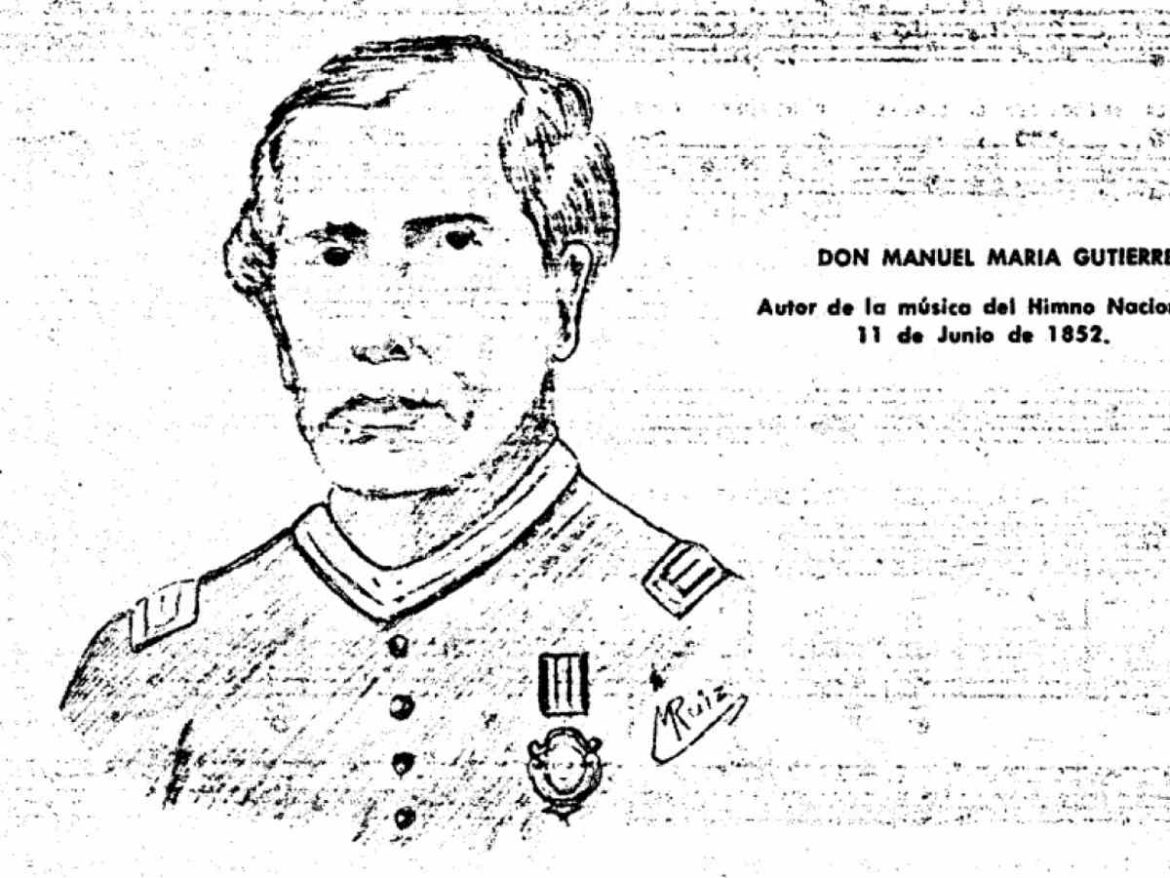

De manera paralela y simultánea, su ascenso como músico fue meteórico. Primero fue nombrado Director de la Banda de Heredia, y el 22 de marzo de 1952 fue honrado con el cargo de Director de la Banda Nacional de San José: Manuel María tenía apenas veintidós años. Es preciso recordar que en aquella Costa Rica, ser director de la Banda Nacional significaba el puesto musical de mayor relieve, prestigio y responsabilidad del país. Tocaba el flautín, el violín, y el tambor mayor, que por su contundente percusividad hacía las veces de director de la agrupación.

Pues bien, amigos, sucede que en 1852 anuncian la venida al país de dos importantes dignatarios de los Estados Unidos y la Gran Bretaña: los señores Robert M. Walsh, agente del primer país, y el señor Charles L. Wyke, cónsul general plenipotenciario de su majestad británica. Las razones de tan mayestática visita no son secreto para nadie: era parte de la eterna rapiña, codicia y obsesión estadounidense e inglesa por cavar un canal transoceánico sobre el río San Juan. Los límites entre Costa Rica y Nicaragua eran todavía algo difusos. El presidente Juan Rafael Mora los recibió como si pertenecieran a la realeza: los hospedaron en la más bella mansión de San José, y los halagaron hasta el empalagamiento. Y fue entonces cuando alguien le señaló a Mora que Costa Rica carecía de himno nacional. La banda había ya ensayado los himnos de los países de tan entufados emisarios, ¡y el país no tenía un himno propio! Mora exclamó: “¡No es posible que Costa Rica no tenga su canto de gloria: ahí está Gutiérrez, y él lo hará!”

Fue una orden terminante, taxativa, un decreto. Vanas fueron las quejas de Manuel María: ¿componer un himno nacional en veinticuatro horas? Mozart lo hubiera hecho sin dificultad, ¿pero él? Manuel María intentó hacer entrar en razón al presidente y adujo todas las causas posibles para quitarse de encima semejante responsabilidad. El presidente ripostó: “o lo compone, o lo arresto durante treinta días”. Un amigo francés, viendo la congoja de nuestro músico, le dijo: “Compra una botella de coñac; retírate de noche a tu pieza; enciérrate allí solo, y haz lo que puedas”. A la una de la mañana del día siguiente, el himno estaba pergeñado. El amigo le dijo: “así como cuenta Lamartine que de entre las últimas gotas de una botella de vino del Rin, que apuró Rouget de Lisle, salió el himno de Francia, de las últimas gotas de una botella de coñac brotó el himno de Costa Rica” (hoy se sabe que el verdadero autor de La Marsellesa no fue otro que el inmenso Franz Joseph Haydn, y no el humilde soldadito que respondía al nombre de Rouget de Lisle. Haydn es también el autor de los himnos de Alemania y de Austria).

Manuel María compuso el himno en el Cuartel Principal, que queda donde hoy está ubicado el teatro Melico Salazar. La obra fue estrenada en su versión puramente instrumental el viernes 11 de junio de 1852 en la Casa de Gobierno, cuya fachada se abría a la actual Avenida Central, en la cuadra del Banco Central. ¡Bravo, bravo, Manuel María! Cuando se preparaba a componerlo, nuestro músico dijo ni siquiera saber lo que era un himno, y creo que no mentía. La pieza bien puede calificar como una marcha militar, de carácter más ceremonial y mayestático.

Manuel María utiliza en cada uno de los compases, ubicuamente, la fórmula rítmica “tam-ta-tám”, típica de las marchas. Este rasgo está omnipresente en la obra. Su forma es ABACA, y está en Mi bemol mayor, tonalidad épica por excelencia (piénsese en el Concierto Emperador y la Sinfonía Heroica de Beethoven, por ejemplo). La sección C representa una bella pero demasiado breve inflexión pianissimo (¡nadie respeta esta instrucción!) al modo menor, antes de que la tonalidad principal recobre su potencia y cierre la obra con el último, inapelable “tam-ta-tám”.

La pieza está dedicada al amigo francés de Manuel María, Gabriel Lafond de Lurcy. El día 27 de junio de 1853, nuestro compositor y guerrero es distinguido por el presidente Mora con el grado de Teniente de las Milicias Nacionales. Esta fue la cima de su trayectoria como músico y como ciudadano. Unida a su nombramiento como Director General de Bandas, la distinción le convirtió en el más egregio costarricense de su tiempo. Fue, en el sentido más cabal de la expresión, un ciudadano múltiple.

La letra del himno nacional fue añadida en 1903. El presidente Ascención Esquivel abrió un concurso para dotar la pieza de una letra que expresase la esencia del ser costarricense, y el ganador fue José María “Billo” Zeledón. Entre 1852 y 1903 el himno se cantó con diversas letras, cada una más cursi y seudopoética que la anterior. Tenemos un buen himno: hay en él fervor, pujanza, pasión, exaltación, un breve momento de introspección y ternura (“¡Salve oh tierra gentil! ¡Salve oh madre de amor!”), pero por lo demás su andadura es la de una marcha noble y victoriosa. Su primer trazo ascendente puede evocar a La Marsellesa, pero la impresión es pasajera.

Algunas versiones pretenden que Manuel María fue efectivamente encarcelado hasta que produjese el himno… no es imposible, amigos: era una época en que los presidentes tenían poder omnímodo sobre los milicianos. Fuere como fuere, Manuel María salió de su apuro boyante y triunfal.

En mi personal sentir, la letra de Zeledón ha obsolescido, y no refleja ya la manera de ser del costarricense. Hay evocaciones que se han tornado anacrónicas, que ya no plasman nuestra realidad efectiva. Pero los pueblos se aferran a sus himnos: si no les muestran lo que son, siquiera tienen el mérito de recordarles lo que alguna vez fueron. Labriegos sencillos, con sus toscas herramientas que podían transmutarse en armas, el cielo límpido y la paz que descansa, blanca y pura, en el regazo del firmamento… Ya nada de eso existe, ya nada de eso es cierto. Un país con 650 asesinatos al año –un promedio de 52 por mes– no puede, de ninguna manera, autocalificarse de nación pacífica. Es preciso entenderlo y aceptarlo.

Manuel María Gutiérrez es también compositor de la Patriótica Costarricense. Esta obra fue originalmente concebida como una marcha militar, en compás de 6/8. He tocado con frecuencia esta versión, la original, la auténtica. Con el tiempo la pieza degeneró en una mazurca, y finalmente en el ensiropado, insulínico, lento y pegajoso bolero que es hoy en día. ¡Cuán lamentable aberración! Es imperativo, por respeto al compositor y a nosotros mismos, restaurar la versión original, honrarla como se lo merece, y olvidar para siempre el insufrible, cursi, arrastrado y sentimantaloide bodrio en que músicos inescrupulosos la convirtieron. Siempre que he ejecutado la pieza en su versión de marcha militar, el público ha reaccionado con entusiasmo e inmenso fervor. Por lo demás, conviene saber que la letra de la Patriótica pertenece al poeta y periodista cubano Pedro Santacilia. Nosotros nos limitamos a plagiar el texto “de pe a pa”. Es por eso que la canción habla de la palma, arbusto característico de la isla.

Manuel María fue, además, un extraordinario héroe militar. Responsable de una página épica que supera la gesta de Juan Santamaría. Durante el sitio del mesón, el ejército costarricense empezó a perder fuerza: las municiones y la energía de los combatientes se agotaban. El capitán del regimiento -hermano del presidente Juan Rafael Mora- le ordenó a Manuel María ir en pos de refuerzos.

El problema es que los filibusteros habían sembrado todas las áreas circundantes de pequeños destacamentos: ¡éramos nosotros los sitiados! De aquel círculo mortal era prácticamente imposible salir vivo. Entonces Manuel María hizo algo insólito, temerario. Se amarró al costado de un caballo, y lo espoleó para salir de los campos plagados de enemigos sin ser visto. Estos observaron lo que parecía ser un caballo sin jinete, y no gastaron pólvora en él. Evidentemente, Manuel María eligió la ruta de evasión apostando a que los rivales estarían del otro lado del caballo… era “paris o nonis”, cualquier cosa podía haber pasado. Afortunadamente, la suerte suele estar del lado de los valientes. Nuestro músico y soldado logró llegar a su destino, y regresó al mesón con refuerzos suficientes para hacer batirse en retirada a los invasores. Victor Hugo en su poesía y Liszt en un poema sinfónico, han evocado la figura legendaria del príncipe polaco Mazzepa, quien fue atado al flanco de un caballo, y mandado a galopar por todo el mundo. El héroe termina por liberarse, y vuelve al campo de batalla investido del poder de un rey. Pues la intrepidez de Manuel María me recuerda inevitablemente a esta figura mítica. Los filibusteros sería nuevamente batidos en la batalla de Sardinal (Puntarenas) y, de manera, definitiva, en la gesta épica de Rivas.

Es preciso honrar la memoria de estas grandes figuras, de estas gestas históricas. Dime a quién admiras y te diré quién eres. Dime cuáles son los héroes míticos de un país, y les diré que clase de gente lo habita. Héroes de verdad, no Indiana Jones, Spiderman, Robocop o Harry Potter. Por favor, costarricenses, salgamos de ese lamentable infantilismo, de esa especie de puerilidad endémica que nos tiene rezagados en nuestro desarrollo psíquico. No necesitamos superhéroes de tira cómica. Los tenemos de carne y hueso. Cierto: Steven Spielberg jamás los incorporará a ninguna de sus epopeyas fílmicas, pero eso es bueno y saludable, considerando que este director abarata, sentimentaliza y charralea todo lo que toca. Es el anti Rey Midas del cine: tiene el dudoso don de retransformar el oro en barro.

Nuestro país le debe muchísimo a Manuel María Gutiérrez, como compositor, como intérprete, como maestro y como guerrero. Bueno es tener conciencia de ello, y aprender a valorarlo. Ya Costa Rica no produce hombres de su temple y de su calado.