Jacques Sagot, Revista Visión CR.

La India del siglo XX tiene tres rostros: Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore y Ravi Shankar (la madre Teresa de Calcuta era de origen albanés, y nació en Macedonia del Norte). Inmensas almas y, en el caso de Tagore y Shankar, inmensos artistas, y ¿saben ustedes algo? Fueron grandes en su arte porque también fueron grandes personas. Pertenecer a la especie humana no es cosa difícil: ahí calificamos todos. Llegar a ser persona… ya eso es diferente, algo que se depura y cultiva: no todos los homínidos alcanzan este estadio supremo de evolución.

La India le ha regalado al mundo infinidad de escritores, cineastas, pintores… pero Tagore y Shankar son la savia misma de su cultura. Esos milagros inexplicables –¿qué milagro no lo es?– en los que la voz de un individuo coincide con la voz de una colectividad. De 1,41 mil millones de seres: la sexta parte de la población mundial.

Lejos, ¡tan lejos!

Salvo por una docena de carros y bicicletas, el pueblo de Varanasi, donde Ravi nació en 1920, no difería de cualquier aldea india de los tiempos de Jesucristo. Lugar de peregrinaje religioso, al que concurría gente de todo el país para ser incinerada según los ritos hindúes, con la certeza de que, de tal manera, tendrían acceso al Nirvana y serían liberadas de los ciclos de la reencarnación. Ravi (“sol”, apócope de Ravindra) se crió en una ciudad con dos mil templos, sobre las márgenes de “La Madre Ganges” (¡atención: no “Padre”: rasgo curioso en una divinidad fluvial!), el lugar más sagrado de la tierra para un indio: la morada misma del dios Shiva, destructor y posterior reconstructor del universo, rasgo que lo emparenta con el Dionisio occidental.

Su padre era brahmán, miembro de la casta sacerdotal, y se casó con una mujer simple, que apenas sabía leer, infinitamente valiente y bondadosa… ¡cuando esta tenía apenas once años de edad! Escritor, abogado, político, filósofo, “un monstruo de inteligencia” (Shankar), desposa, así pues, a una muchacha pueblerina… para pronto abandonarla por una inglesa atildada y dickensiana. Jamás le mandó a su familia un céntimo: la madre trabajó sola para educar a sus siete hijos (Ravi era el menor), hasta que murió de neumonía, construyendo con sus propias manos la casa en la que iba a alojar a su familia, en Nasrathpur. Su padre es asesinado en Londres, en condiciones nunca esclarecidas.

Multiculturalismo, sí, pero sangriento

La India nacía como país autónomo: los dolores de parto fueron atroces. Los veinte años previos a la independencia (1947) y al desmoronamiento del Imperio Británico fueron una pesadilla: militares ingleses masacraban a los insurrectos indios, y Mahatma (“alma grande”) Gandhi lideraba una de las pocas revoluciones pacíficas de que el mundo guarda memoria: un libertador al tiempo que un pacifista: ¿de cuántos “próceres” se puede decir lo mismo? ¿Cómo liberar un pueblo sin degollinas históricas y “batallas célebres”? ¡Pues Gandhi lo logró! Ravi creció espiritualmente fracturado: “Sentía profundo respeto por la cultura inglesa, pero execraba el colonialismo y la manera en que los oficiales trataban a mi pueblo” –solía decir–.

En 1933 se reúne, en Calcuta, con Tagore, primer premio Nobel de literatura no europeo: “era como mirar el sol: el ser más deslumbrador que he conocido”. Ravi guarda de su infancia mil imágenes que hablan de una austeridad sin miseria, de penas y alegrías, pero jamás de amargura. Por mascota, un bebé tigre y un pajarito cuyo canto lo fascinaba. Luego las manos de su madre, que con unas cuantas hierbas y algunas especies transformaba un plato de arroz en una obra maestra culinaria: ¡esto también es arte, y de manera superlativa!

El mundo por patria

Su hermano Dada es bailarín en la troupe de Ana Pavlova. Ravi recorre con él París, Londres, Ámsterdam, Nueva York, Los Ángeles, Tokio. Siempre maravillado ante la diversidad cultural. Esa es una palabra clave, en la vida de Shankar: “maravillarse” (émerveillement): la perspectiva del niño que descubre el mundo y que a todo se acerca con actitud de castidad intelectual, de desprejuicio.

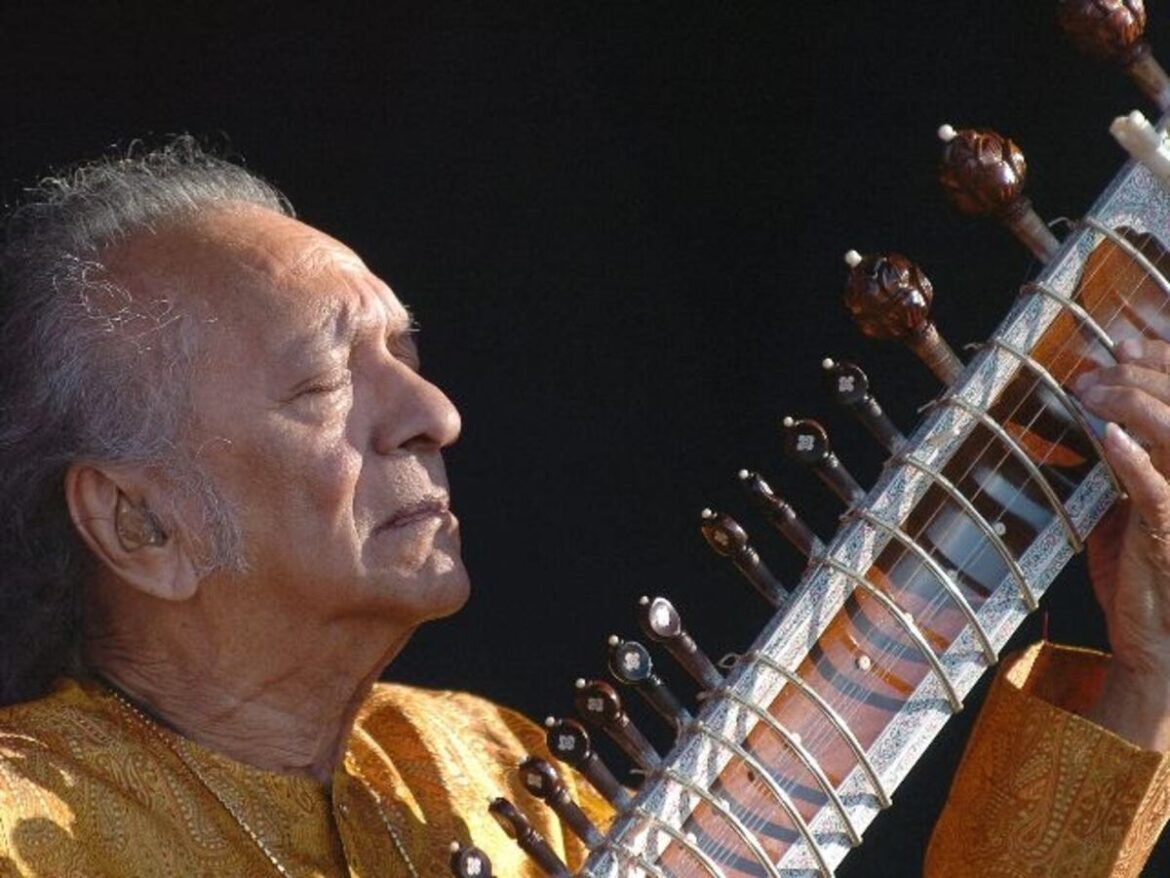

Primero sobresale como bailarín, luego es iniciado en la música por su gurú y padre adoptivo, Baba. Estudia sitar, instrumento de forma similar a la guitarra o el laúd, con dos puentes y sets de cuerdas de acero, unas que suenan por pulsación, otras por “simpatía” (resonancia automática de ciertas cuerdas tensadas que vibran sin ser tocadas). Sesiones de práctica de… ¡dieciocho horas diarias! Hay un nivel de perfección, en las artes, que solo se obtiene cuando se les consagra, literalmente, la vida entera.

¡Beber de todas las urnas!

A pesar de haber sido educado como un homo religiosus, Ravi no era un asceta: ¡su apetito de vida era demasiado grande para ello! Un goloso de la vida, eso fue, y la gozó durante noventa y dos años. Les paso algunos secretos, confiando en que no se los cuenten a nadie: adoraba el Corn-Flakes de Kellogg, el fish and chips, los chupa-chups, vestía como un dandi, coleccionaba perfumes, era un gourmet de paladar ecléctico, exquisito, pero no comía ogrescamente. Algo más: sentía devoción pagana por las mujeres, para ser más exactos, por sus piernas (rasgo del que habla profusamente y sin la menor contrición –¿por qué habría de tenerla?– en sus memorias).

Seducía todo cuanto se movía a su lado. Era lo que los franceses llaman un “homme à femmes”. Disfrutaba con la compañía de las mujeres, pero no era un ser promiscuo, esclavo de sus secreciones hormonales. Cuando llegó a Nueva York (debutó en Carnegie Hall en 1938) lo que más lo deslumbró –después del Empire State Building y la Estatua de la Libertad– fueron las muchachas que bailaban el can-can, con sus faldas brevísimas, en Radio City Hall. Una noche sí y la otra también, iba a vitorearlas. Lo comprenderlo y aplaudo. No habría yo reaccionado de otra manera.

El cine incendiaba su imaginación. Idolatraba a Chaplin, a Chaplin y… pues a Chaplin. En Nueva York iba a tanda de diez de la mañana y veía cuatro películas seguidas. Esos días, obviamente, estudiaba menos. Decía Berlioz: “No hay que confundir la disciplina con el encarnizamiento”. Es una reflexión que los músicos suelen no acatar. Shankar llegó a dirigir varios filmes indios reconocidos internacionalmente: como Jean Cocteau, era un artista múltiple, poliédrico.

En sus presentaciones como solista con orquestas tenía por norma no ensayar. Se encerraba en la habitación de su hotel, y sobre una tarima de madera, entre las emanaciones del incienso, meditaba y practicaba solo. Cuando el director llegaba a buscarlo, acongojado, se limitaba a responder: “No tiene sentido ensayar: yo improviso mucho, y nunca toco dos veces de la misma manera”. Al pobre no le quedaba más remedio que seguirlo, como bien pudiera, en escena. No era vulgar primadonismo: creía que el arte perdía frescura cuando las cosas estaban demasiado pautadas. El maestro Irwin Hoffman –el más grande e influyente director que la Orquesta Sinfónica Nacional ha tenido– gozó del privilegio de colaborar con Shankar. Aunque la costumbre de no ensayar con la orquesta lo puso en apuros y lo sumió más de una vez en la angustia, se expresaba con enorme admiración y afecto de él. Su rostro se iluminaba y siempre sonreía al evocarlo. Es obvio que le tuvo mucho cariño.

Shankar y Costa Rica

Ravi universalizó la música india. Demostró todo lo que el sitar es capaz de hacer en sus amorosas manos: lo hizo cantar como nadie, descubrió en él recursos expresivos que nadie sospechaba. Introdujo en Occidente escalas totalmente ajenas a nuestros oídos: en la primera audición su música puede antojársenos “difícil”. Es cuestión de sonreírle, y ella nos sonreirá de vuelta.

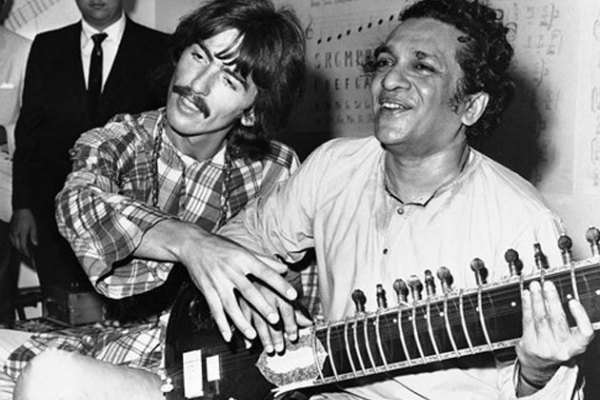

Costa Rica acogió a Shankar el 15 de junio de 1972. Fue presentado en el Gimnasio Nacional. No estábamos preparados para él. El público ignoró las peticiones de guardar silencio que Shankar les dirigió reiteradamente… hasta que tuvo que suspender la presentación y retirarse de la escena. El anfiteatro estaba lleno de gente drogada. El aroma y el humo de la marihuana se cortaban en el aire. Lo sé porque estuve ahí. Tenía yo apenas nueve años de edad. El público acudió masivamente por la única razón de que Shankar estaba asociado a los Beatles.

Ocurrieron cosas sonrojantes: el público aplaudió lo que no eran más que pequeños ejercicios de afinación de los instrumentos. Creyeron que aquellas adventicias cacofonías eran parte del programa. Shankar dijo: “No volveré a Costa Rica. Me han tratado como a un músico de night club”. Sin embargo, años después regresó, esta vez al Teatro Nacional, y fue ovacionado de pie. Le tiraron rosas desde uno de los palcos secretos. ¿Quién? Por algo son secretos.

Shankar murió el 11 de diciembre de 2012, a los noventa y dos años de edad. ¡Hay gente que, por decreto de las potencias cósmicas, no debería morirse! Todo lo vivió, todo lo experimentó, todo lo gozó. Y así hizo gozar al mundo. Profundamente espiritual al tiempo que irrenunciablemente sensualista. ¡Bien! Por principio, hemos de desconfiar de aquellos que se pretenden espíritu puro, o de quienes viven engrilletadas a sus apetitos corporales. Shankar era un hombre profundamente espiritual… bien instalado en un cuerpo saludable y voluptuoso. Murió cubierto de gloria y de todos los homenajes imaginables.

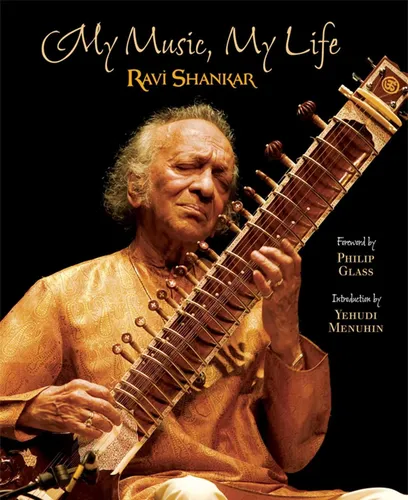

En su libro autobiográfico Mi música, mi vida, Shankar revela haber tenido una incendiaria relación amorosa con Sue Jones entre 1973 y 1986. De esta conflagración brotó, en 1979, Norah Geethali Shankar Jones, una “hija del fuego” (Gérard de Nerval), que ha construido una fulgente carrera en los Estados Unidos como cantante, compositora, pianista, guitarrista, sitarista, actriz, en suma, una “mujer orquesta”.

Ha ganado nueve premios Grammy y vendido 60 millones de discos en los que hace juglerías con el jazz, blues, soul, country y pop. Su padre la llamaba cariñosamente “Geetu”. En el mencionado libro nos dice: “Mi hija es una mujer extraordinaria, con muchísimo talento, y estoy muy orgulloso de ella. Su voz, que sale del alma, es tan única y fluida, que hace vibrar profundamente a sus fans”.

Shankar guardó un recuerdo entrañable de Costa Rica, y siempre se expresó con admiración de ella, a pesar de la desazón de la primera visita. ¿Cómo lo sé? Pues, digamos que me lo contó un pajarito.