Jacques Sagot, Revista Visión CR.

El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes publicó, allá en los años setenta, una serie de breves y generalmente muy bien escritas monografías sobre personajes señeros de la historia patria. Al gran José Marín Cañas, pluma privilegiada, correspondió escribir, en 1972, el opúsculo sobre Julio Sánchez.

Nuestro escritor se refiere una y otra vez a su biografiado como a un “patricio”, un “guayacán”, un “estoico”, un “patriota”, un “sabio” un “hombre justo”, un “hombre – guía”, un “zahorí”, un “socialista” (Marín Cañas se apresura a puntualizar que no usa el término en el sentido de la ortodoxia marxista o leninista), y un hombre sobreabundantemente dotado de las virtudes de la ponderación, la modestia, la simplicidad, la solidaridad, la discreción, la honestidad más acrisolada. Todo ello dentro de un marco de sentido común, sin haber jamás recurrido a calandrajos filosóficos, sin poses intelectualistas, sin militancias políticas desmelenadas y ruidosas, sin una molécula de ostentación. En el sentir del escritor, don Julio Sánchez fue uno de esos hombres que esculpieron el perfil productivo de la actual Costa Rica, un formador de patria, uno de los grandes demiurgos de la arquitectura social de nuestro país. Le cedo la palabra a Marín Cañas.

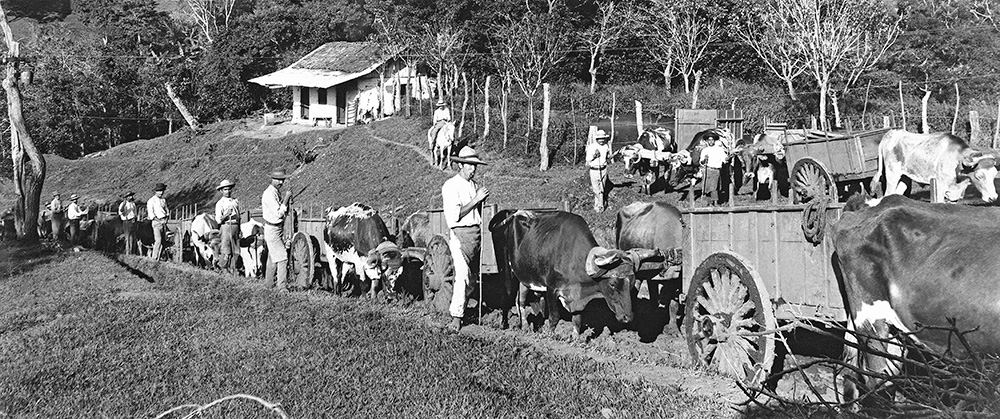

“Julio Sánchez Lépiz empuñó de joven el chuzo y no lo guardó por el resto de su vida. Decía él mismo que lo tenía colocado tras la puerta, por si el sino aciago lo retornaba a empuñarlo. Alzó el más grande imperio de café que en nuestro país se haya visto en el siglo XX y en todo de lo que haya memoria. Exportó más de 20 000 quintales al año. Alcanzó a tener siembras del producto con una extensión superior a las dos mil manzanas. Construyó y puso en operación, siete beneficios que no solamente perduran, sino que se modernizaron y aumentaron. Primero, eran de grandes patios para la seca del fruto maduro, después con maquinaria moderna, más adecuada, dados los adelantos de la mecánica y de la ciencia eléctrica. Afinó y seleccionó la producción y calidad del grano, hasta el punto de que su marca cobró justo precio y fama en los más exigentes mercados europeos. Extendió sus actividades a la ganadería, iniciando labores en una vasta extensión de 25 000 manzanas en el centro del Guanacaste, que llegó a ser, primero, una gran empresa ganadera, y después de su muerte un emporio de carne y azúcar, que hoy, en plena zafra, tramonta la producción diaria de los 3 000 quintales. Adquirió tierras en sitios inaccesibles. Solo, porque nadie se atrevió a acompañarlo, hizo siembras en esas regiones para producir trabajo y riqueza. Usó en el desarrollo de sus actividades un concepto social cristiano, involucrando a sus peones dentro de un sistema paternal de salarios justos, viviendas, atenciones médicas personales y familiares”.

“Recorrió sus extensas tierras desde el alba al anochecido, y aun ya entrado en años, se le vio, caballero en su potro, sin temor al aguacero, ni al camino peligroso, ni duda en la “boca” del animal que montaba. Su nombre constituyó un punto de referencia en el campo del trabajo, que nadie alcanzó jamás. Fue sobrio, cristiano, caritativo, de corazón ancho, de espíritu bravo y generoso, de valor indudable. Salvó a un presidente Alfredo González Flores, en los momentos en que, por las circunstancias de la política, estaba amenazado de cárcel en los Estados Unidos. Perdió tres hijos, y una hija; uno, trágicamente, en plena calle, atravesado de un tiro en horas de guerra civil, y otros dos en la flor de la vida, minados por enfermedades que se los llevó en la mitad de su juventud promisoria”.

“Fijó el precio del café, alternando la costumbre rutinaria de la época. Intervino, con sus hechos, en la Economía Nacional. Ayudó a instituciones de caridad, discreta y oscuramente”.

“En lugar de echarle los perros, recibió en su sala a un periodista chiquilicuatro (quien esto escribe) que atrevida y descaradamente, requirió sus opiniones sobre un tema candente de política económica nacional. Fue un auténtico “guayacán”, un “hito” en el camino, un patriarca, poderoso y rico. Llegó a ser “El Rey del Café”.

Toda la obra de Marín Cañas rebosa admiración, fervor, devoción por la gesta de aquel hombre a quien solo vio una vez, y con quien no tuvo ocasión de intercambiar más que algunas palabras, en el contexto de la entrevista que, lleno de supersticiosa reverencia, se atrevió a hacerle, para un reportaje periodístico que causó algún revuelo en su momento.

Entre los anexos del libro que estamos mencionando, José Marín Cañas incluyó con entusiasmo manifiesto un texto de Óscar Arias, que nuestro presidente escribió en 1962, a los veintiún años de edad. Lo transcribo en su totalidad.

“Recordando a mi abuelo”.

“En el centenario de don Julio Sánchez Lépiz”.

“Fue voluntad de Dios que yo viniese a este mundo cuando ya mi abuelo había entrado en el reino de las sombras. No lo conocí, pues, en su recia contextura física; pero en cambio lo conozco en su personalidad espiritual –la inmortal– y mi admiración por ella crece a medida que mi mayor madurez va permitiéndome apreciar mejor su obra y las enseñanzas de su vida fecunda”.

“Fue, ante todo, un hombre de acción. Como no tuvo inquietudes intelectuales, no supo nunca de doctrinas filosóficas, ni recorrió los campos de la creación literaria o científica. Fue un simple hombre de trabajo, un profesor de energía, un admirable organizador de empresas y negocios. Pero dotado de gran inteligencia, vivió feliz apegado a su propia filosofía; sencillez y austeridad; devoción por el trabajo; cumplimiento estricto del deber. Era llano en el trato y sencillo en el vestir; odiaba la vana ostentación de la riqueza. No gustó de viajar, aunque lo hizo; prefería gozar de la tranquilidad del campo y la paz del hogar. Solía decir: “en la oscuridad me crie y en ella quiero vivir y morir”.

“Fue religioso, de los que entienden bien el mensaje de amor, fraternidad y paz que trajo Jesús al mundo; religioso de verdad, no de los falsos que “llevan joyas a los Santos de los templos, pero pasan insensibles entre los niños que tiemblan de hambre y de frío”; sinceramente religioso, de los que con placer cumplen el mandamiento de amar al prójimo y dan y sirven con alegría como justa recompensa a su generosidad. Fue religioso porque huyó de falsas vanidades, porque fue prudente en sus acciones, porque no sufrió de soberbia ni se envaneció con sus riquezas y fue humilde, de humildad franciscana”.

“Fue un hombre de acción, un hombre humano –profundamente humano– de fina sensibilidad social. Leal, generoso y justo con quienes le ayudaban en sus empresas, no ejercía el trato de Jefe sino que compartía con ellos, como amigo y compañero, el gozo profundo y sencillo del trabajo. Sus ideas sociales, aun para esta época, podrían considerarse de avanzada. En documento que lleva su firma expresó: “La tierra debe ser en realidad para quien la cultiva, no para quien tenga la escritura. Yo cultivo mis fincas en toda su extensión porque no me gusta que haya tierra que no produzca… por eso creo que debemos conformarnos con lo que podamos cercar, limpiar y atender”.

“Participó en la política del país, únicamente para cumplir con un deber de ciudadano vigilante y preocupado, no para buscar prebendas o para conseguir honores que pueden llevar a los hombres de valer a erguirse sobre el pedestal de la fama. Elegido una vez diputado al Congreso Nacional, no concurrió a sesiones, alegando, con extrema modestia: “No soy orador y, aunque tuviese buen juicio, mi palabra tosca no sería escuchada porque no la visto con traje de gala”. Patriotismo y desinterés, saludable lección de un ciudadano ejemplar”.

“No lo tentó la codicia por el dinero. Cierto que acumuló fortuna, pero ella fue producto exclusivo de su incasable bregar, de su afanosa lucha con la tierra, de la inteligente dirección de sus negocios. Y esa riqueza material le permitió dar generosa ayuda a nuevos empresarios, abrir oportunidades de trabajo y remediar necesidades ajenas. De esta verdadera riqueza sí disfrutó: gozó de la alegría de su buen corazón”.

“Al cumplirse el centenario de tu nacimiento, nosotros, tus nietos, elevamos hacia ti nuestro pensamiento; y en el emocionado recuerdo va la promesa de seguir tus sabias enseñanzas. Con ello, no solo honraremos tu memoria, sino que tendremos el goce inefable de vivir, como tú, en paz con Dios y con los hombres”.

Este estremecido, emocionante texto dice por lo menos tanto sobre su autor como sobre el personaje evocado. Óscar Arias está raigalmente vinculado a la mejor tradición del patriota de antaño. No creo que los costarricenses jóvenes, los hijos del nuevo milenio logren entender la especificidad del liderazgo y tectónico empuje de trabajo de una figura como don Julio Sánchez Lépiz. Los héroes de su calado han desaparecido. Esa mezcla de sencillez, ponderación, mesura, prudencia (¡prudencia para hacer, no para no hacer!), de señorío del alma, de desdén del oropel y la figuración pública, de aristocracia espiritual, de ética de trabajo… no, no: no creo que el costarricense actual pueda verdaderamente visualizar y dimensionar este tipo de personaje. Es una pena, porque fue esta índole de ciudadanos los que erigieron a Costa Rica, los que le dieron voz en los mercados internacionales, los que gestaron su economía y su arquitectura social de corte solidarista y cooperativista.

Hay una noción que todavía no hemos invocado, en nuestra reconstrucción de don Julio Sánchez Lépiz. Me refiero a esa virtud elusiva a la definición conceptual que llamamos dignidad. No es exactamente auto-respeto, amor propio, orgullo, sana altivez, decoro, seriedad, eminencia… pero tampoco deja de serlo. Virtud compleja sin duda, y uno de los rasgos distintivos de la criatura humana, la dignidad aroma nuestras vidas, nos preserva del deshonor, de la abyección, de la vileza. La dignidad está en las antípodas del cinismo, de la circunspección en la desfachatez –destreza adquirible, como todas–, de la desvergüenza -cuestión de desprogramar las secreciones masivas de adrenalina que generan la sobre-irrigación de los capilares de nuestro rostro, para provocar el sonrojo-. La sociedad costarricense (en particular la función pública y la política) ha aprendido con suprema eficacia el arte de suprimir el rubor: eso es, exactamente, lo que llamamos “un sinvergüenza”. Me resulta evidente que, por su deontología humana, por sus valores, por su perfil psicológico y por su concepción del mundo, Óscar Arias entronca perfectamente con la estirpe espiritual de su abuelo, don Julio Sánchez Lépiz. Muchos de los atributos del abuelo los percibo también en el nieto. En particular, su sencillez, su pundonor, su economía de palabras, su discreción, su ponderación, su buen juicio, su generosidad. Óscar se decanta como una cima más, en una cadena montañosa llena de picachos legendarios por su verticalidad, su tendencia ascensional, su aspiración a lo alto, su vocación de cielo.

En 1922 don Julio fue electo diputado ante el Congreso. Empero, siempre consideró que había hombres más aptos que él para representar al pueblo en la Asamblea. A un periodista le dice: “¿no ve usted que mis suplentes son un médico y un abogado? ¿Va un campesino, como yo, a suplantar en la función legislativa a dos hombres universitarios?… Yo no soy orador y, aunque tuviese buen juicio, mi palabra tosca no sería escuchada porque no la visto con traje de gala”. Sin embargo, mal haríamos en tomar esta demostración de responsabilidad suprema como desdén por la política. “Todos debemos interesarnos por la política: bien entendida, es un deber cívico que no puede menospreciarse. El costarricense debe contribuir con el voto, la opinión, la protesta o el aplauso, a la mejor marcha de la cosa pública” –expresa, enfáticamente–. ¡Ah, qué despliegue de realismo, y qué lección de sensatez y prudencia para todos esos charlatanes que hoy en día se postulan sin la menor trepidación para ocupar el más delicado cargo político que nuestro país ofrece!

A su particular manera, don Julio Sánchez Lépiz tenía mucho del artista auténtico, y este es un rasgo que su nieto sin duda heredó. Un artista no quiere figurar, no quiere reconocimientos, galardones, épaulettes, no quiere caminar inclinado hacia adelante, bajo el peso de las medallas que ornaban el pecho del Mariscal Zhukov, del Ejército Rojo, no quiere que le pidan autógrafos o selfies en plena vía pública, no quiere ser ungido con el laurel de Virgilio, no quiere monumentos, o ver que su nombre es usado para bautizar bibliotecas, parques, auditorios, calles, concursos o becas. Nada de eso. Todo lo que un artista quiere –por poco que sea verdadero– es tener interlocutores, dialogar. Tan simple como eso. Que su palabra o su música genere la retroalimentación de un ars consumptor benevolente (de bene-volens: querer el bien). Lectores y oyentes que se acerquen a su obra en una actitud de castidad intelectual, virgen de prejuicios, ideas recibidas y viejas animadversiones, y de manera activa, como co-creadores de significación. ¿Es esto mucho pedir? Sí: es muchísimo. De hecho, una expectativa desmesurada y completamente divorciada del principio de realidad. Porque eso no sucederá sino en contadísimas excepciones.

El honor es una virtud en baja en la “bolsa de valores” axiológica del mundo. La gente ya no se mata o se reta a duelo por afrentas al honor. El honor familiar, la cavalleria rusticana, el buen nombre de las estirpes… pssst, no me hagan reír. En la política y la función pública, el honor es cosa que ya no desvela a nadie. El cinismo, el pragmatismo, la desfachatez han desplazado al honor, lo han convertido en un fósil deontológico, mera obsolescencia, una antigualla. La palabra misma –“honor” – nos hace pensar en el teatro clásico español o en el teatro de Moli re, Corneille y Racine, un término apenas concebible en el contexto de las más melodramáticas situaciones y los más arcaicos, anacrónicos monólogos, esos que precedían el presto movimiento de la mano a la espada, y el gesto del gentilhombre que corre a limpiar la honra familiar. Pero para don Julio Sánchez Lépiz, el honor era uno de los conceptos axiales, básicos del vivir. Y ese es otro rasgo que su nieto heredó y ha encarnado con ejemplar rigor. El honor –venido a menos debido a la volatilidad propia del modelo bursátil, que actualmente rige los valores– es una excelencia distintiva de la familia Arias Sánchez.

Don Julio Sánchez Lépiz escribió un documento que, como bien dice Marín Cañas, “pareciera la página que no existe aún en nuestra Constitución, o arrancada de los folios de la Biblia. Una página que superó a la Muerte y fue un basamento en el edificio de la República”. José Marín Cañas sigue glosando: “Esta carta quedará en los anales de nuestra Historia Patria, como un documento humano de permanente valor. Conforme pasan los años y más se nos complica la vida, en el zarandeado “desarrollo” en el que estamos enfrascados, más valor cobra cada letra de la misiva. Así lo comprenderá el lector, en cuanto comience a resbalar la vista por el severo texto”. A continuación, me permito transcribirlo en su integridad.

“San Francisco, enero 8 de 1930”.

“Señor don Rafael Rodríguez”.

“Taboga”.

“Mi querido Rafael:”

“Estuvo (Fulano de tal) en la oficina para proponerme la expulsión de los parásitos de “Taboga”. Como me dijo que Ud. estaba de acuerdo, le doy ahora las razones que tuve para negarme”.

“La tierra debe ser, en realidad, para quien la cultiva, no para quien tenga la escritura”.

“Yo cultivo mis otras fincas en toda su extensión porque no me gusta que haya tierra que no produzca”.

“No puedo hacer lo mismo con “Taboga” porque allí poseo 25 000 manzanas y está fuera de mis posibilidades cultivarlas”.

“Ni yo, a pesar del esfuerzo que realizamos Ud. y yo; ni mis hijos, ni mis nietos, podrán cultivar esa extensión de tierra”.

“Por eso creo que debemos conformarnos con lo que podamos cercar, limpiar y atender. Lo demás debe ser para que lo vayan sembrando los que puedan. Con eso no me hacen daño, puesto que yo no ocupo ese campo y sí me hacen bien porque se avecinan, producen y mejoran el lugar”.

“Hagamos lo que podamos sin estrujar a los que llegan a sembrar, salvo que sean vagabundos merodeadores. Pero los vagabundos son estos que gritan acá sandeces contra los ricos. Los que descuajan montañas y siembran maíz, no son vagabundos”.

“Cuando el chino José Sing me vendió “Brazo Seco” yo pude haberle armado camorra. Ud. sabe que toda esa finca está en propiedad de “Taboga” y que él no podía venderme lo que era mío. Pero lo que me pertenece era la montaña virgen y el chinito me vendía milpas, repastos, casa y tierra limpia y cercada”.

“Se la compré sin hacerle reparos porque eso era lo justo”.

“Ese es mi criterio. Extienda Ud. los potreros cuando pueda, pero no nos pongamos a pelear contra los que, sin escritura que los ampare, tienen deseos de trabajar y se meten en tierras abandonadas por muchos siglos, vírgenes del todo”.

“Yo poseo bastante, pero de lo que estoy convencido es de que uno no necesita más tierra que el pedacillo donde lo han de enterrar. Yo quiero vivir en paz para que cuando muera no tenga nadie derecho a revolcarme ese pedazo de tierra a que aspiro”.

“Lo saluda con cariño,”

“Julio Sánchez”.

Estos pocos párrafos (atención a la manera en que el autor separa sus ideas) podrían pasar por el manifiesto de toda una reforma agraria, si no fuera porque nada hay en ellos de la bilis, la hiel y la grandilocuencia de este tipo de documentos. Es un modelo de claridad y economía verbal: no se puede escribir mejor, ni con menos palabras. Hay en el documento una filosofía implícita en torno al vínculo del hombre con la tierra. Un vínculo carnal, entrañable, por poco diríase erótico, y no el vacío simbolismo de las escrituras y los certificados notariales. Marín Cañas dice del documento: “Quien no haya visto a don Julio, porque no tuvo nunca la oportunidad de ello, puede afirmar, sin margen de error, que el leer esta carta, equivale a contemplar al hombre en vivo, con toda la energía vital de su carácter, y que nunca ningún otro documento humano retrató el vigor, la personalidad y la alta calidad humana que poseía aquel gran costarricense, revelado en estas palabras de terrible, seca y generosa sinceridad”.

Sí, no hay duda de que don Julio Sánchez Lépiz representaba un fenómeno de sobreabundancia de vitalidad, lo que Ortega y Gasset llamaba “el lujo vital”. ¿A qué se refería el filósofo? A toda esa energía que se prodiga más allá de las necesidades básicas del vivir. A una energía gratuita, gozosa, en cierto sentido fútil, y por eso mismo gloriosa.

Lo que más hondamente me impresiona en la carta “Taboga” es el sentido de justicia que la anima. Es la negación misma de la codicia, la usura, la avaricia, la cicatería. Efectivamente, el pensamiento de la primera gran encíclica social de la Iglesia Católica (Rerum Novarum de León XIII, publicada en 1891) informa el espíritu de la carta de don Julio. Era, en el más auténtico sentido de la expresión, un verdadero homo religiosus.